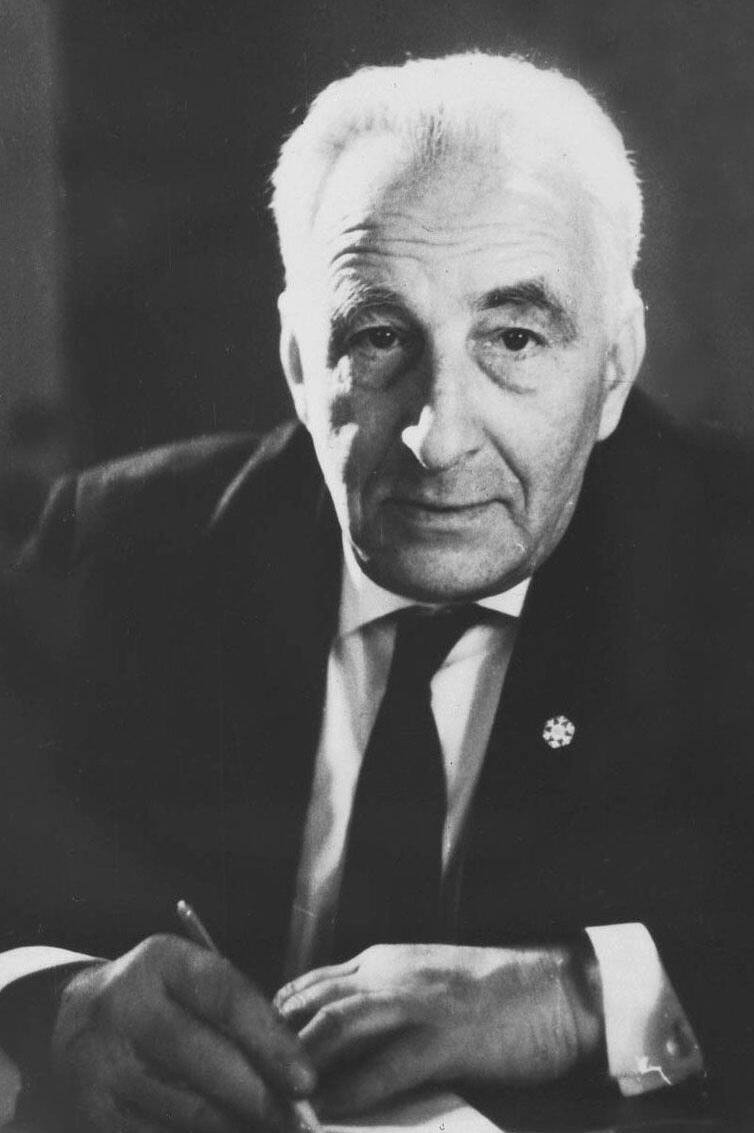

Биография

Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский родился в Москве 7 сентября (19 сентября по н.с.) 1900 года в семье инженера-путейца. В 1917 году он оканчивает Флеровскую гимназию, в которой зоологию преподавал известный зоолог С. И. Огнев, и поступает на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета по специальности «Зоология».

Н. В. Тимофеев-Ресовский учился и работал в университете до 1925 года, за исключением перерыва в 1918-1919 гг., связанного со службой в Красной Армии в 117-м стрелковом батальоне 12-й армии. Будучи студентом, он стал одновременно научным сотрудником Института экспериментальной биологии, а после окончания университета – ассистентом кафедры зоологии Московского медико-биологического института. Параллельно работал преподавателем биологии на Пречистенском рабфаке, затем преподавателем зоологии на биотехническом факультете Практического института.

Уже в то время в рамках руководимого С. С. Четвериковым кружка «Дрозсоор» он включился в начатые в Институте экспериментальной биологии Н. К. Кольцовым и С. С. Четвериковым генетические и эволюционные исследования, уделяя основное внимание происхождению мутаций.

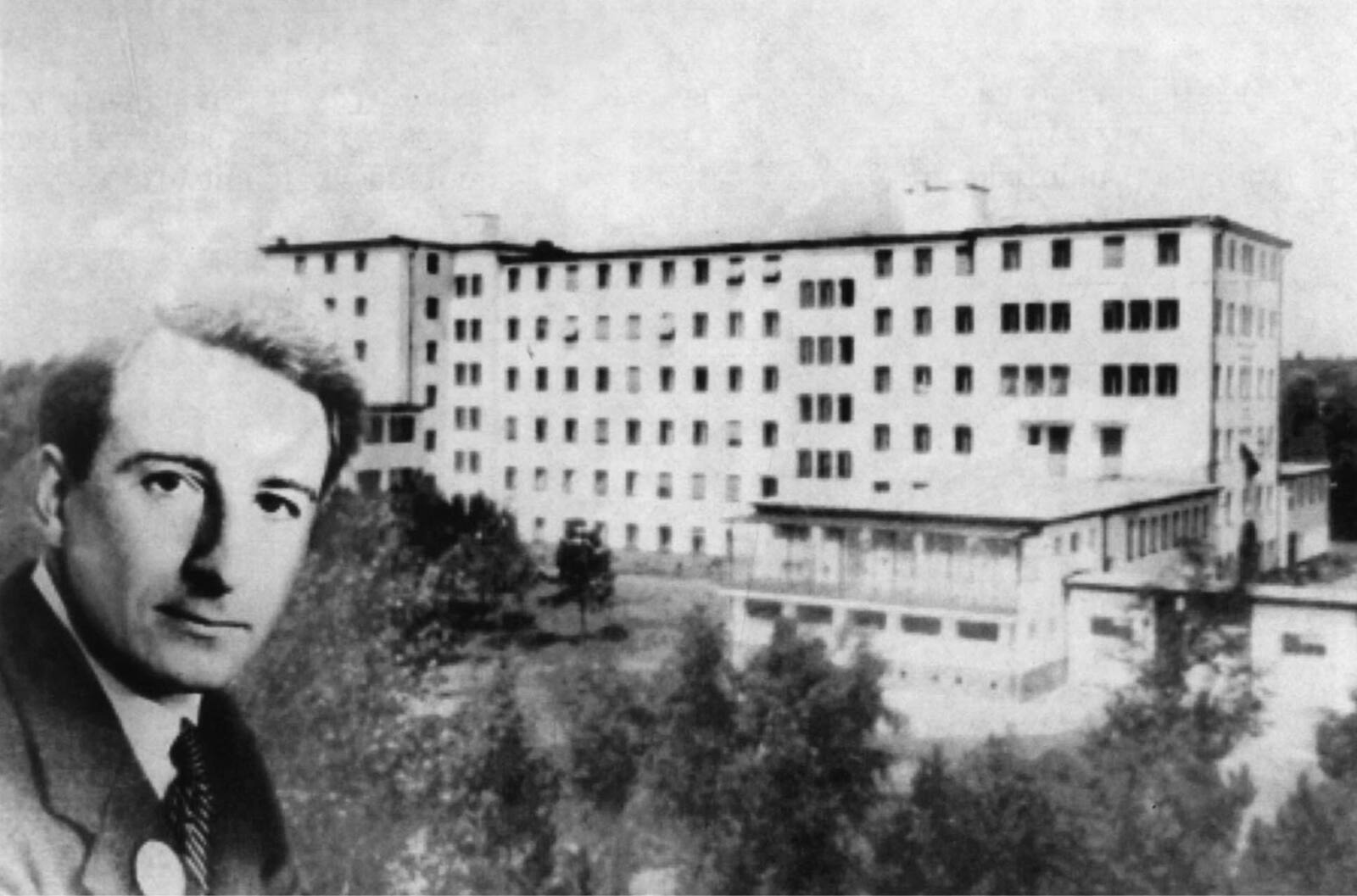

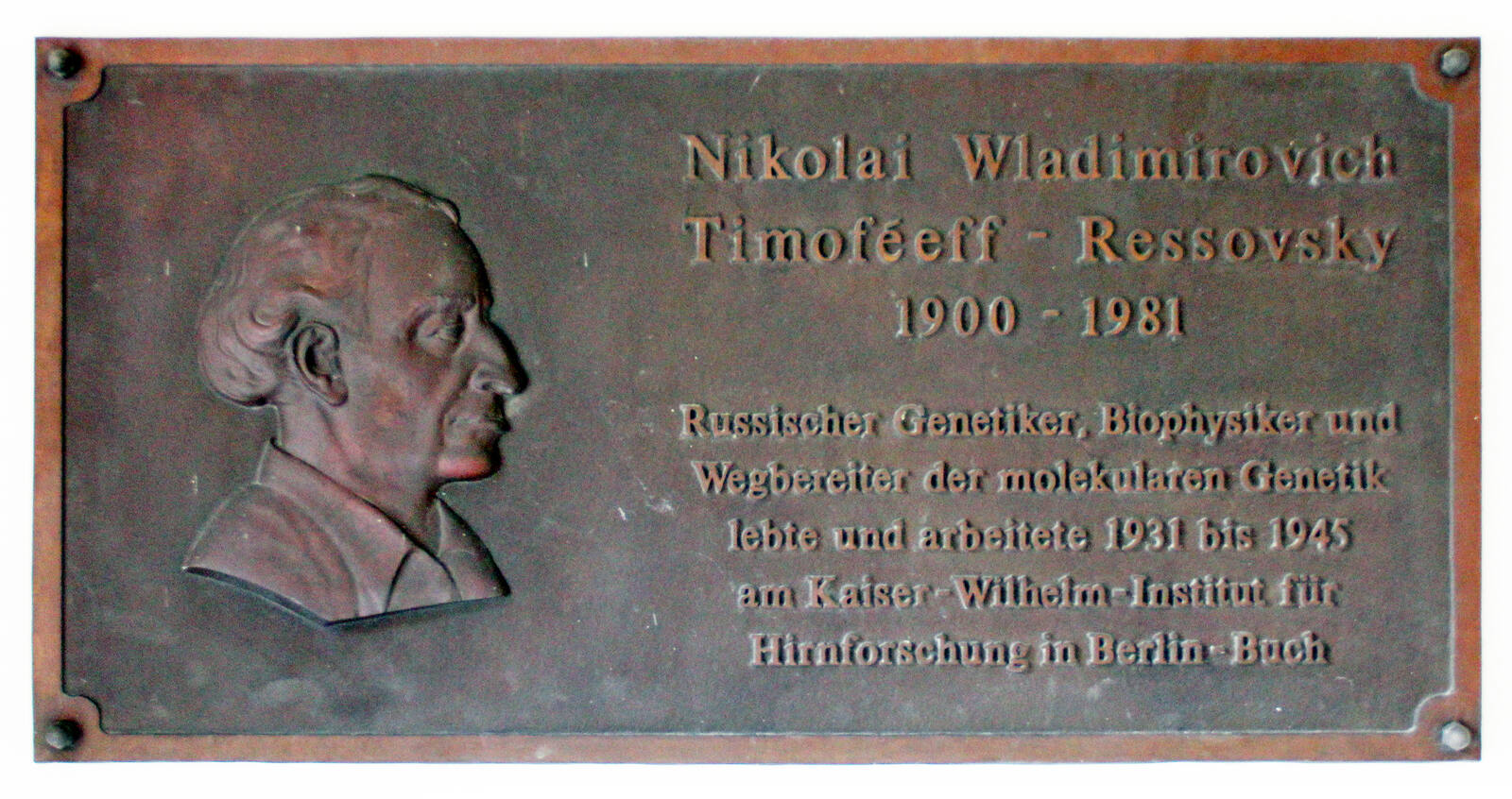

В 1925 году по приглашению Общества кайзера Вильгельма по содействию наукам, а также по рекомендации Н. К. Кольцова и наркома здравоохранения Н. А. Семашко Н. В. Тимофеев-Ресовский был командирован в Германию в Институт мозга, располагавшийся в пригороде Берлина. Здесь он работал вплоть до 1945 года сначала научным сотрудником, а затем руководителем отдела генетики и биофизики. В Институте мозга Н. В. Тимофеев-Ресовский продолжил исследования по популяционной генетике, изложив свои научные результаты в серии работ, ставших фундаментом учения о микроэволюции (позднее эти исследования эволюционной теории легли в основу двух монографий). Параллельно расширяются проводимые им работы в области радиационной генетики. Еще в 1935 году Н. В. Тимофеев-Ресовский в соавторстве М. Дельбрюком и К. Циммером публикует классическую работу «О природе генных мутаций и структуре гена», во многом заложившую те подходы, которые привели в 50-х годах к возникновению молекулярной генетики. Он принимает активное участие в семинарах Н. Бора в Копенгагене и организует проведение собственных международных семинаров для обсуждения широкого круга проблем теоретической биологии. В 1940 году Н. В. Тимофеев-Ресовский избран действительным членом Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина» в Галле.

За период работы в предвоенной Германии Н. В. Тимофеев-Ресовский внес фундаментальный вклад в несколько областей современной биологии: разработал основные понятия и общие принципы феногенетики, установил неравномерность возникновения прямых и обратных мутаций и разработал на этом примере количественные закономерности естественного мутационного процесса. Он принял участие в создании основ современной радиационной генетики и количественной биофизики ионизирующих излучений, сформулировал совместно с физиками «теорию мишени» и «принцип попаданий». Н. В. Тимофеев-Ресовский установил влияние дозы излучения на интенсивность искусственного мутационного процесса, обнаружил явление радиостимуляции малыми дозами и осуществил биофизический анализ мутационного процесса.

В 1937 году Н. В. Тимофеев-Ресовский отвечает отказом на предложение вернуться в СССР, отказывался он и от предложений германского подданства. В годы Второй мировой войны он в положении интернированного иностранца продолжает работать в институте в отделе генетики и биофизики. Перед окончанием войны он становится исполняющим обязанности директора Института генетики и биофизики.

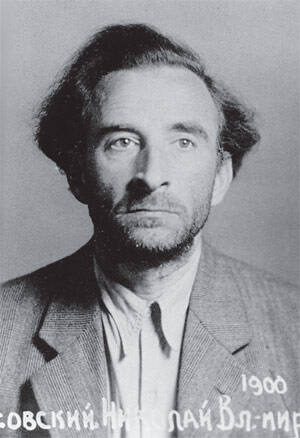

13 сентября 1945 года Тимофеев-Ресовский был задержан опергруппой НКВД города Берлина, этапирован в Москву и помещен во внутреннюю тюрьму НКГБ. 4 июля 1946 года Военная коллегия на основании статьи 58-1а УК РСФСР приговорила Н. В. Тимофеева-Ресовского к лишению свободы с заключением в исправительно-трудовом лагере сроком на 10 лет с поражением в политических правах сроком на 5 лет и конфискацией личного имущества. Затем следуют пересылки и Самарское отделение Карлага, где он уже умирал в больнице от дистрофии и пеллагры – болезни, распространённой в основном среди заключённых (человек как бы отключается от окружающего мира, перестаёт чувствовать голод и холод, ему становится всё безразлично)…

Вместе с тем, вскоре после начала работ по советскому Атомному проекту стало ясно: чтобы заботиться о здоровье людей, надо знать, как действует ионизирующее излучение на живые организмы. 24 октября 1947 года И. В. Сталин подписывает постановление 3640–1204 «Об организации лаборатории «Б» 9–го Управления МВД СССР», которым на лабораторию «Б» были возложены задачи изучения и классификации патологического действия радиоактивных излучений и разработки методов защиты от этих излучений, разработки способов очистки растворов и сточных вод от радиоактивных продуктов, изучения поражающего действия радиоактивных продуктов распада и разработки способов защиты от поражающего действия и др.

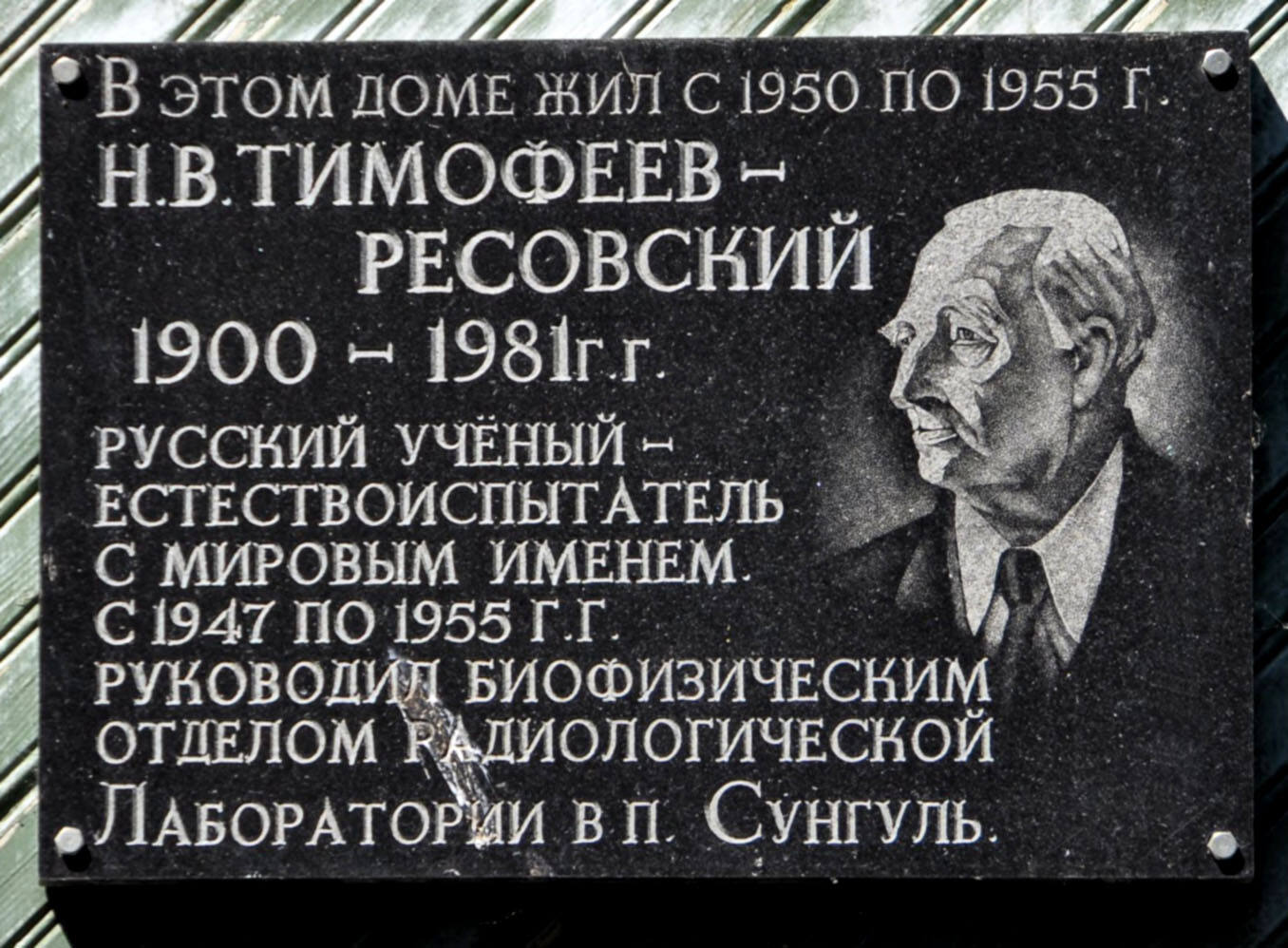

В лабораторию «Б» Н. В. Тимофеев-Ресовский попал стараниями А. П. Завенягина, члена Специального комитета при Государственном комитете обороны и заместителя «атомного» наркома Б. Л. Ванникова. После короткого курса лечения в московской больнице МВД в мае 1947 года он становится заведующим биофизическим отделом объекта 0215 (Лаборатория «Б»), расположенного в зауральском поселке Сунгуль. Здесь он продолжает развивать радиационно-биологические и биофизические исследования и начинает новаторские работы по применению меченых атомов в биологии.

Пока пополнялся штат его отдела, Н. В. Тимофеев-Ресовский основное время уделял знакомству с новыми сотрудниками, проводил с ними семинары и лекции.

Главная задача отдела заключалась в проведении радиобиологических исследований на животных, растениях и микроорганизмах. В состав отдела входило четыре лаборатории: физико-дозиметрическая, радиопатологическая, биофизическая и радиохимическая.

На группу Н. В. Тимофеева-Ресовского в составе биофизической лаборатории возлагалось изучение воздействия на организмы различных радиоактивных веществ, получаемых в качестве продуктов распада в атомных реакторах, разработка способов защиты от радиоактивных поражений и лечений этих поражений. Кроме того, в лаборатории изучались характеры поражений отдельных органов и разрабатывались способы быстрого вымывания из них радиоактивных продуктов.

Исследования велись по таким направлениям, как: изучение распределения и токсикология радиоактивных изотопов в организмах, исследование реакций животных и растительных клеток на облучение, изучение воздействия слабых доз на развитие организмов и др. Для экспериментов на первых порах использовались препараты радия, а затем активные растворы завода «Б» комбината № 817 (ПО «Маяк) – «продукт–903», или «юшку», как называл их Н. В. Тимофеев-Ресовский – жидкий раствор смеси продуктов радиоактивного распада урана. В частности, «юшкой» на экспериментальных делянках обрабатывались однолетние травы, которые затем давались подопытной корове, далее изучалось молоко, полученное от коровы.

На основании экспериментальных данных Н. В. Тимофеевым-Ресовским была выстроена целостная система представлений о типах круговоротов радиоизотопов в биогеоценозах, об их избирательном накоплении в организмах и миграции в их сообществах. Эти работы дали возможность уже в начале 1950-х годов предложить способ биологической дезактивации радиоактивно-загрязненных территорий и акваторий.

21 октября 1951 года за отличную работу по организации Лаборатории «Б» Н. В. Тимофеев-Ресовский был освобожден от заключения – почти на 5 лет раньше срока. Теперь он мог получить паспорт, и в феврале 1952 года в первый раз поехать в отпуск. Тем не менее, в марте 1953 года Н. В. Тимофеев-Ресовский и его семья были приговорены к бессрочному спецпоселению по месту работы. Он писал обращения руководителям СССР, и, в конце концов, в марте 1955 года судимость была снята, но полного восстановления в гражданских правах не произошло – в Москве ему работать было запрещено.

1 июня 1955 года Н. В. Тимофеев-Ресовский был отчислен из Лаборатории «Б» с переводом в Уральский филиал АН СССР (Миасский район Челябинской области), где для него создали биостанцию. Здесь, в качестве заведующего отделом радиобиологии и биофизики Института биологии Уральского филиала АН СССР он ведет работы, приведшие к созданию нового оригинального направления – экспериментальной радиационной биогеоценологии. Это работы по выявлению закономерностей распределения и накопления радиоактивных изотопов в почве, в водоемах, в растения и животных. В эти же годы проводится цикл исследований по биологическим основам очистки вод, загрязненных радиоактивными шлаками, а также по проблемам радиостимуляции растений. Подготовленный Н. В. Тимофеевым-Ресовским научный материал лег в основу планов ликвидации последствий радиационных аварий. В этот же период он много внимания уделял эволюционной, популяционной и радиационной генетике, вел исследования в области биофизики, радиобиологии, молекулярной биологии.

В декабре 1957 года состоялась защита его докторской диссертации в Ленинграде, в Ботаническом институте АН СССР, которая, однако, не была утверждена ВАК. 4 января 1963 года состоялась вторая защита Н. В. Тимофеевым-Ресовским докторской диссертации в Институте биологии УФАН СССР, и 14 октября 1964 года она была утверждена ВАК с присуждением степени доктора биологических наук.

В 1964 году Н. В. Тимофеев-Ресовский был приглашен в Обнинск, где в Институте медицинской биологии АМН СССР он организовал и возглавил Отдел радиационной генетики и общей радиобиологии. Здесь он продолжил исследования в области радиобиологии, цитогенетики человека, радиационной цитогенетики и генетики популяций, математической теории эволюции, биогеоценологии. Параллельно в ряде других учреждений страны проводятся радиобиологические и радиоэкологические исследования, возглавляемые или консультируемые Н. В. Тимофеевым-Ресовским. В последний период своего научного творчества он перешел к более глобальной проблеме, которую он обозначил как «Биосферы и человечество».

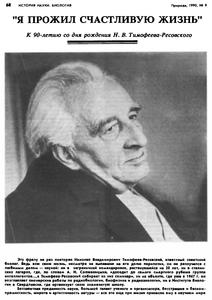

В апреле 1969 года он выходит на пенсию, оставаясь, тем не менее, до 1981 года консультантом Института медико-биологических проблем Минздрава СССР.

В нем сочетались прямой независимый характер и общительность, уважение к людям и способность быть беспощадным в суждениях, преданность любимому делу и ироничное отношение к «серьезной» науке.

Вклад Н. В. Тимофеева-Ресовского в науку был достойно оценен мировой общественностью: он был награжден Дарвинской медалью (ГДР, 1959 г.), Менделеевской медалью (ЧССР, 1965 г.), Кимберовской премией по генетике и Золотой медалью «За выдающийся научный вклад в генетику» (США, 1966 г.), Менделеевской медалью (ГДР, 1970 г.). Н. В. Тимофеев-Ресовский состоял членом Президиума Всесоюзного общества генетиков и селекционеров им. Н. И. Вавилова (1967 г.), почетным членом Академии искусств и наук США (1974 г.), почетным членом Британского генетического общества (1966 г.), почетным членом Менделеевского общества Швеции (1970 г.) и др.

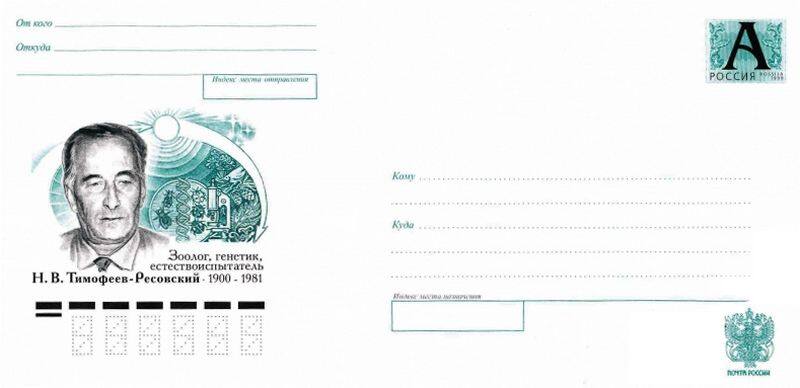

28 марта 1981 года Н. В. Тимофеев-Ресовский скончался в Обнинске. Похоронен на кладбище «Кончаловские горы».

29 июля 1992 года Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский был реабилитирован.

ЮНЕСКО включила его имя в число выдающихся ученых.

Памятные доски в честь Н. В. Тимофеева-Ресовского установлены в Берлин-Бухе, пос. Сунгуль (Сокол), Челябинске, Екатеринбурге и Обнинске.

Библиография12

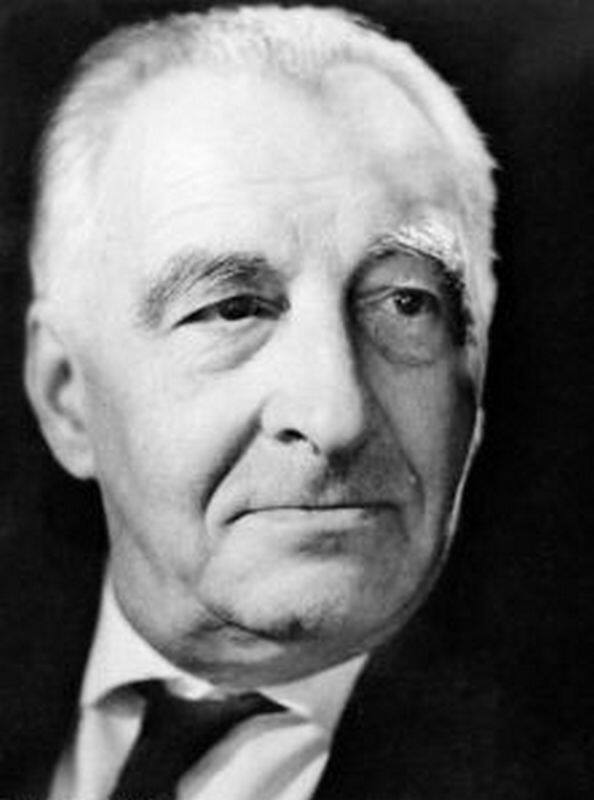

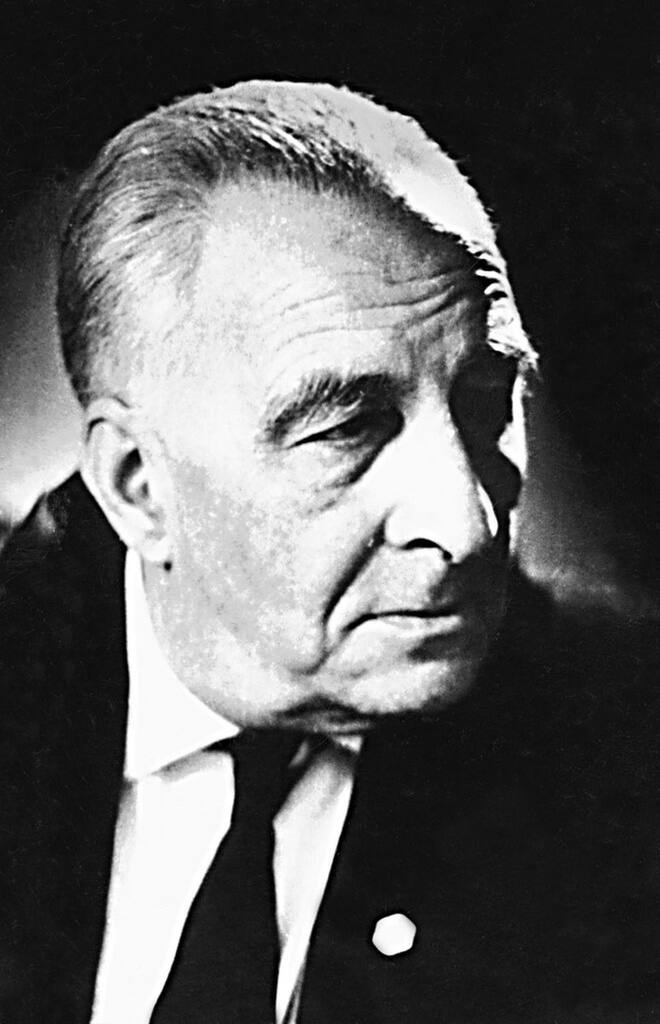

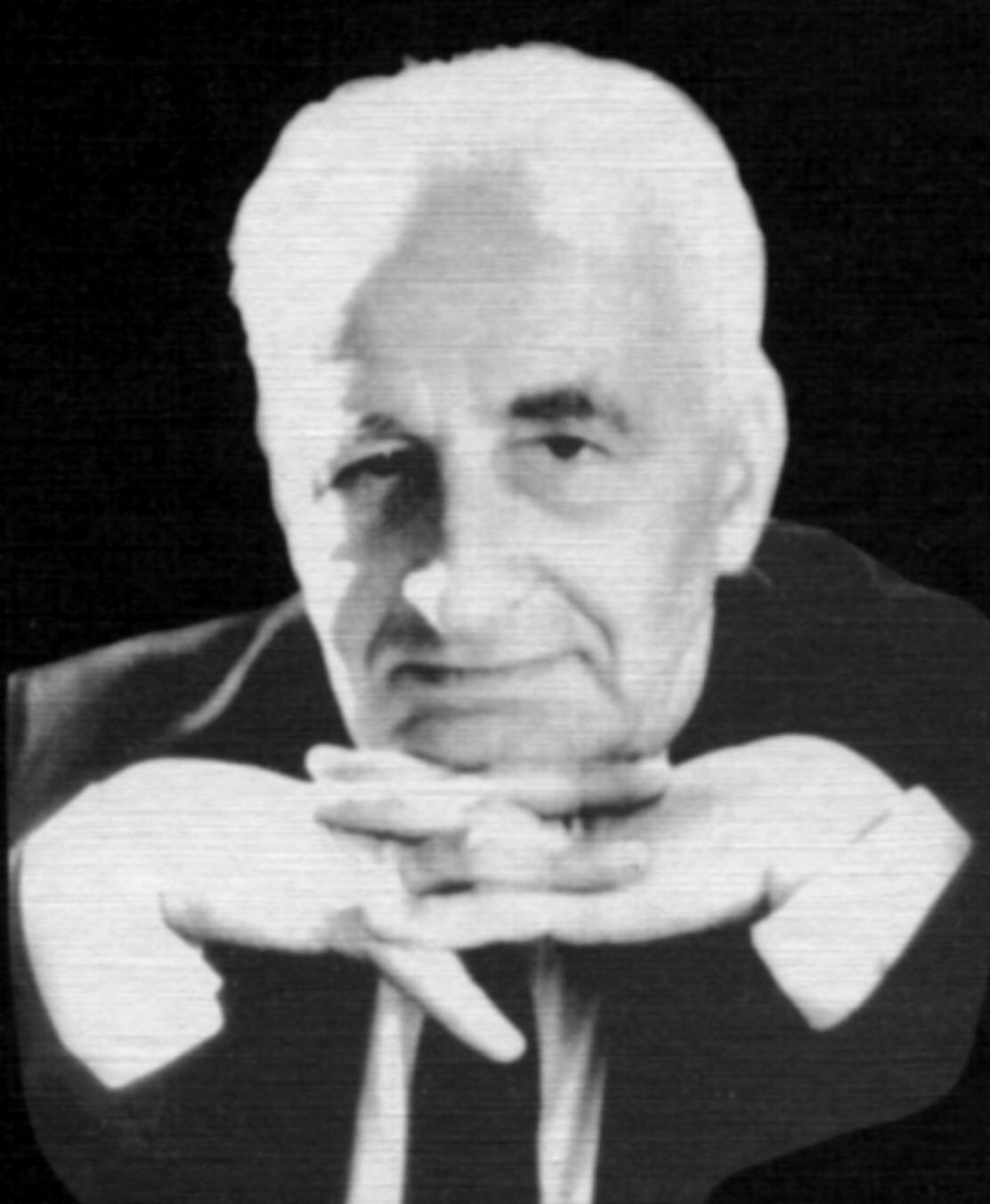

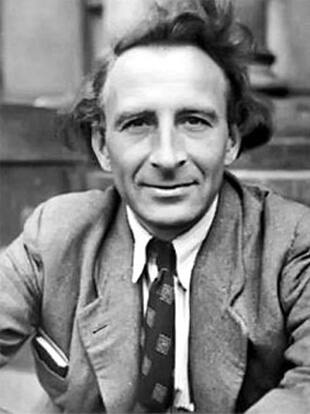

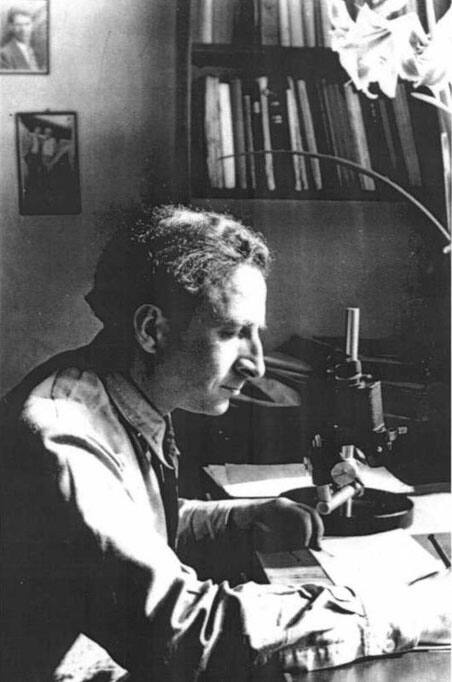

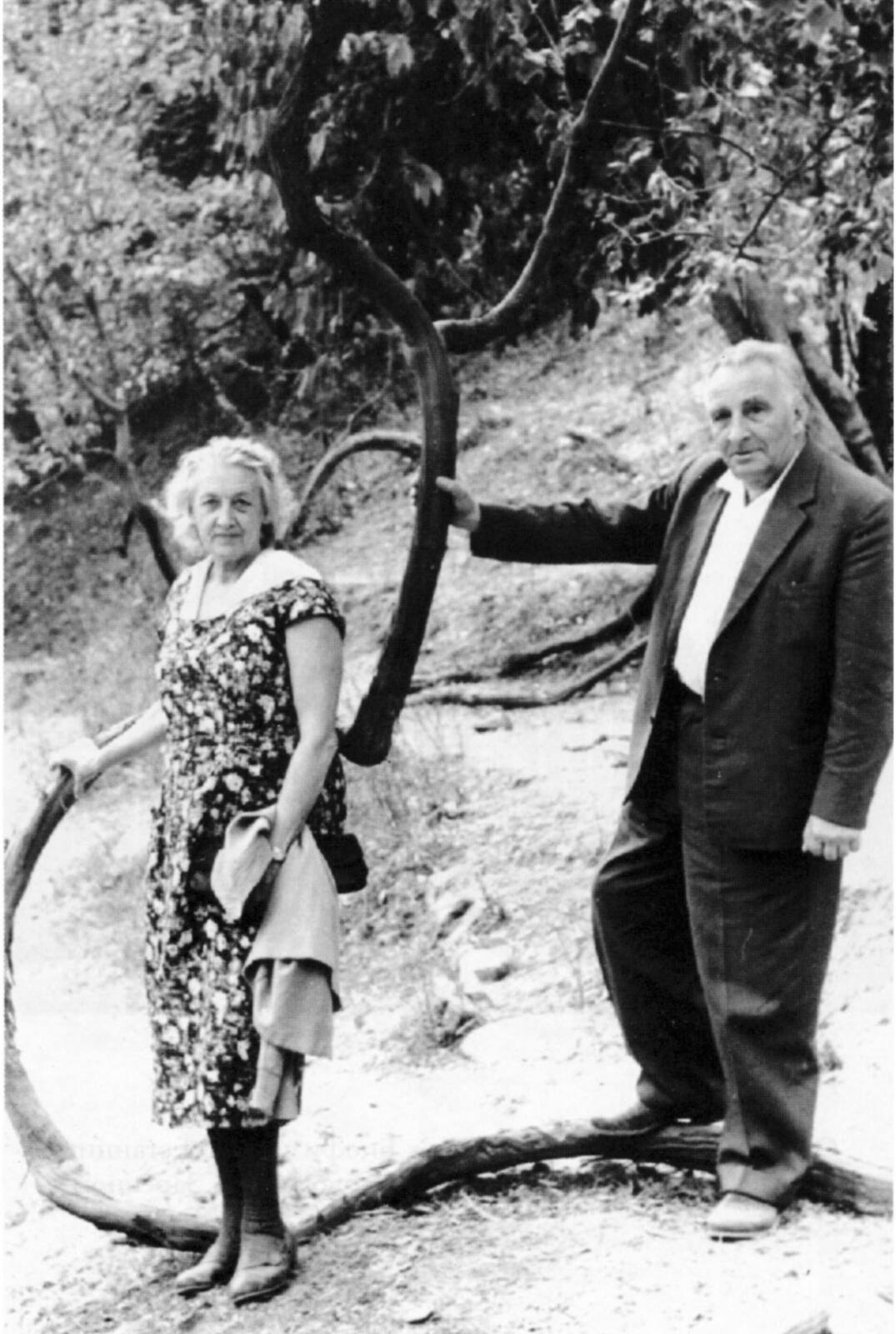

Фотогалерея24