Биография

Николай Александрович Дмитриев родился 27 декабря 1924 года в Москве, в семье бывшего офицера царской армии. В 1930 году семья переехала в Тобольск, где после ссылки поселился отец. Мальчик рано проявил значительные интеллектуальные способности, в 6 лет уже решал трудные алгебраические и геометрические задачи, читал тома всеобщей истории. Знакомый отца послал в Наркомпрос РСФСР письмо о необыкновенном ребёнке, и в 1933 году 9-летнего мальчика вызвали на экзамен в Москву. Проводившая экзамен комиссия под председательством наркома просвещения А. С. Бубнова и его заместителя Н. К. Крупской была удивлена широтой познаний ребёнка. Профессор Чистяков, проэкзаменовав Колю, заявил: «У ребенка чрезвычайно большой объем знаний. Несомненно, мы имеем дело с исключительной одаренностью. Такие явления встречаются раз в столетие. Этот ребенок — типа Паскаля».

В результате, как по мановению волшебной палочки, в 1933 году семья Дмитриевых возвращается в Москву — согласно решению Наркомпроса РСФСР образованием чудо-ребенка должны заняться столичные педагоги. Мальчику даже назначили стипендию 500 рублей, что в 2 раза превышало заработок отца. Мало того, вскоре семье выделили квартиру в элитном доме на Садовом кольце в одном доме с Д. Ф. Ойстрахом.

В 15 лет Коля, победитель первых в стране олимпиад по математике, стал студентом мехмата МГУ. Еще до окончания университета он начал заниматься в семинаре академика Колмогорова, который считал работы Н. А. Дмитриева по теории вероятности многообещающими, а затем в апреле 1946 года поступил в Математический институт АН СССР им. Стеклова к нему в аспирантуру. Начали выходить его научные труды, высоко оцененные математиками мира. Казалось, перед одаренным юношей открываются самые блестящие перспективы...

Война закончилась победой, но американские атомные бомбы взрываются над Японией — и жизнь Николая Дмитриева кардинально меняется. Причем, по его собственному желанию. «Я всегда интересовался политикой больше, чем следует, — писал Николай Александрович в своих неоконченных воспоминаниях, — и всегда был склонен к либерализму. Я ожидал, что после войны будет широкая эволюция к социализму во всем мире, и переход Запада к атомному шантажу нанес болезненный удар моим иллюзиям. Я помню мысль, которую сформулировал для себя: «Вот дело, которому стоило бы отдать десять лет жизни или даже всю жизнь — создание советской атомной бомбы».

В начале осени 1946 года он познакомился с Я. Б. Зельдовичем, а в ноябре перешёл к нему в теоретический отдел Института химической физики. Там занимались решением проблем создания первой советской атомной бомбы. Молодой математик быстро и успешно включился в работу. А в 1948 году он стал сотрудником КБ-11 (ВНИИЭФ).

Н. А. Дмитриев сразу включился в работу теоретического сектора КБ-11. Его работы тех лет посвящены сложнейшим явления, он исследовал так называемый неполный взрыв, теорию возмущений, физику высоких температур и давлений, теорию систем ПВО. Его расчеты считаются классическими и до сих пор используются при разработке новых технологий.

Вот лишь один пример. Любое ядерное изделие, будучи переведено в сверхкритическое состояние, не может находиться в нем длительное время. Обязательно произойдет нейтронное инициирование даже от собственного нейтронного фона активного делящегося вещества. В реальной конструкции ядерного заряда такое состояние называется неполным взрывом. Так вот, именно Дмитриев создал математическую модель неполного взрыва. И хотя в дальнейшем использовали более десятка способов нейтронного инициирования взрыва, в основе их всегда лежали его расчеты.

В КБ-11 прорабатывались разные проекты будущей термоядерной бомбы: «труба», «слойка», «раствор», при этом из соображений секретности каждый сотрудник работал только над одним проектом. Поскольку всякий проект требовал теоретической проработки с использованием сложного математического аппарата, то в 1949 году А. Д. Сахаров добился разрешения Л. П. Берии для Дмитриева работать по нескольким проектам, включая проект «слойка».

Теоретические работы Н. А. Дмитриева позволили закрыть неперспективные работы, включая «растворные системы» Г. Н. Флерова, которые Дмитриев забраковал как основой проект для создания атомного оружия.

Работы Н. А. Дмитриева сыграли большую роль в создании термоядерной бомбы. Продолжение работ по «слойке» (или одноступенчатому термоядерному заряду) показало, что дальнейшее увеличение мощности вело к нежелательному росту его габаритов. Да и срок годности бомбы ограничивала «живучесть» трития. И тогда Сахаров предложил двухступенчатый термоядерный заряд. Но главным была так называемая «третья идея» — использовать для обжатия термоядерного горючего не просто атомный взрыв, а так называемую радиационную имплозию — энергию рентгеновского излучения самого атомного заряда. Н. А. Дмитриев решил для этого автомодельные уравнения в частных производных, придав им замкнутую математическую форму.

В итоге к началу лета 1955 года расчетно-теоретические работы закончились, а уже осенью заряд был успешно испытан на Семипалатинском полигоне.

В 1955 году Н. А. Дмитриев защищает диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. С августа 1955 года он работает начальником отдела в математическом секторе. Отдел обеспечивал решение на электронной счетной машине важнейших производственных задач. Например, разработку методов численного расчета переноса излучения и методов расчета уравнения состояния конструкционных материалов в экстремальных условиях ядерного взрыва, освоены программы, являющиеся основными для ряда систем, совместно с Е. В. Малиновской разработаны методы двумерных численных газодинамических расчетов. Н. А. Дмитриев являлся разработчиком основных расчетных методов, без которых была бы немыслима работа теоретического сектора.

Деятельность КБ-11 порой оказывала решающее значение на самые неожиданные направления оборонной политики СССР. В конце 40-х годов для защиты Москвы от атомного взрыва ученые Института химической физики предложили зенитный ускоритель протонов (ЗУ). По мысли авторов, атомный заряд, транспортируемый бомбардировщиком, следовало нейтрализовать мощным потоком протонов. С одобрения И. В. Сталина началась разработка такой установки. Для этого даже построили особое здание, купол которого и сейчас виднеется за Домом обуви на Ленинском проспекте. Всего же вокруг столицы планировалось построить не менее десятка ЗУ.

Теоретики Арзамаса-16 должны были дать заключение по этому проекту. Н. А. Дмитриев и В. Н. Родигин предложили и просчитали более рациональный способ защиты от атомной бомбы и самолета-носителя с помощью высотного ядерного взрыва небольшой мощности, который не столь опасен для города и его населения. При взрыве в первую очередь поражается нейтронами атомный заряд, потом экипаж гамма-квантами, а напоследок — самолет ударной волной и тепловым излучением. Авторы отчета подчеркнули: для борьбы со стратегическими бомбардировщиками нужно создать зенитную атомную ракету.

В итоге работы по зенитному ускорителю остановили. А зенитная управляемая ракета с атомным зарядом, созданном во ВНИИЭФ, была успешно испытана в 1957 году. Спустя год подобную ракету приняли на вооружение в США.

Десятилетие напряженного труда как-то незаметно подошло к концу. По мнению Н. А. Дмитриева «основное для физиков было позади. Как уменьшить бомбу в 50 и даже 100 раз — это уже переход на мелкие дела». Действительно, с началом «оттепели» многие ведущие специалисты уехали из Арзамаса-16. А Николая Александровича в январе 1967 года назначают начальником отдела математического сектора. По сути именно на этом посту он стал научным лидером коллектива, который взялся за разработку новых компьютерных программ. До этого времени физики использовали программы, созданные в Москве, в ИПМ АН СССР. Н. А. Дмитриев создал новые принципы организации программ, которые используются и в настоящее время. Он был первым человеком в Союзе, который занялся двумерными программами. За несколько лет он выполнил работу, которая стала образцом классического исследования сложнейшей физической проблемы — создал точную формулу для расчета давления в холодном кристалле.

По воспоминаниям коллег он не старался закрепить за собой авторство той или иной программы. Так же, как не стремился к получению высоких должностей, степеней, званий и наград. Ему несколько раз предлагали стать доктором наук без защиты диссертации, по совокупности работ, оставалось только написать заявление... В ответ на лестные предложения Николай Александрович сначала отмалчивался, а потом пояснил: «Знаете, к фамилии «Дмитриев» приставка «доктор» уже ничего не добавит».

Труды Н. А. Дмитриева заложили основу теоретических методов расчетов изделий, внесли большой вклад в создание образцов ядерного оружия. Большинство теоретиков и математиков училось на его работах. Им заложены основы теоретических методов расчета уравнений состояния веществ в экстремальных условиях.

В 1986 году Дмитриев вернулся к научной работе, став ведущим научным сотрудником теоретического отделения. В 1990-х гг. Дмитриев работает над усовершенствованием производственных программ численного счета.

Фамилии многих ученых-физиков, математиков, конструкторов — создателей атомной бомбы, после перестройки оказались на слуху. О них снимают научно-популярные фильмы, пишут книги... А Н. А. Дмитриев так и остался «секретным физиком», бойцом невидимого фронта. О масштабе его таланта математика и физика можно судить по курьезному эпизоду. Когда в стране появились первые громоздкие ЭВМ, руководство ВНИИЭФ обратилось к академику А. Н. Колмогорову за советом по поводу внедрения электронно-вычислительных машин. Колмогоров ответил: «Зачем вам ЭВМ, у вас же есть Коля Дмитриев». Ученик Колмогорова Коля Дмитриев был самым настоящим вундеркиндом. Это обстоятельство, наверное, определило траекторию его судьбы.

За свои труды Н. А. Дмитриев был удостоен ордена Ленина (1961 г.), двух орденов Трудового Красного Знамени (1949 г., 1951 г.), Государственная премия СССР (1972 г.). За участие в решении теоретических вопросов при разработке конструкции изделия РДС ему присуждена Сталинская премия первой степени (в размере 150000 руб. на семь человек) (1951 г.).

Скончался Н. А. Дмитриев 23 сентября 2000 года в г. Сарове.

Библиография6

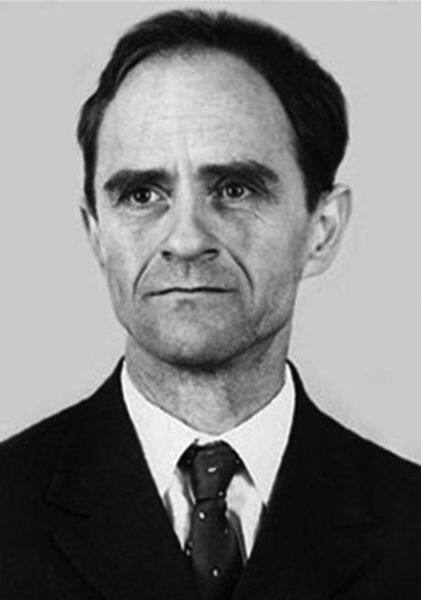

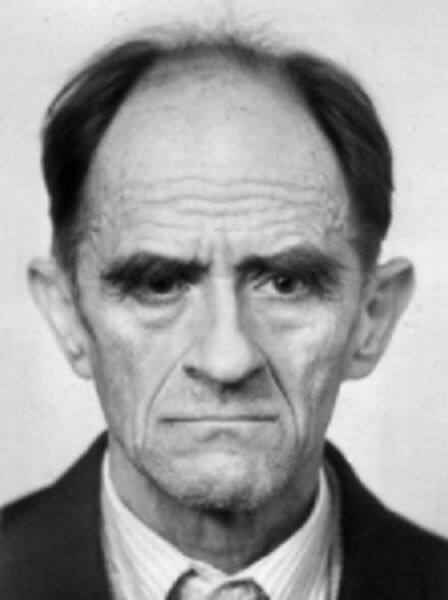

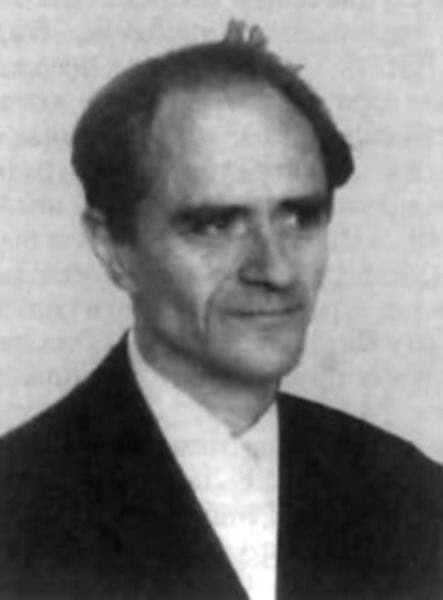

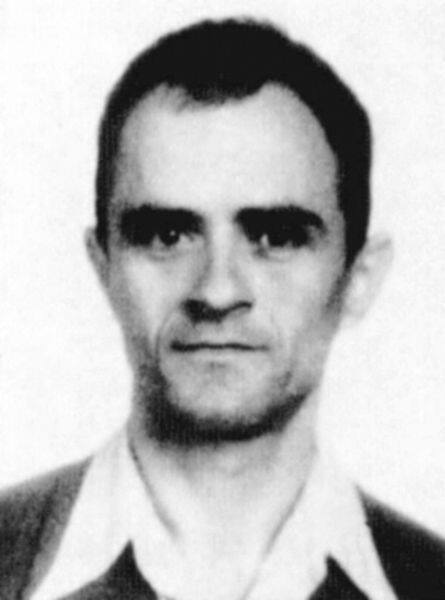

Фотогалерея5