Биография

Владимир Иосифович Векслер родился 19 февраля (3 марта) 1907 года в городе Житомире Волынской губернии.

В 14 лет Володя Векслер, которому не нравилась обстановка в доме отчима, попадает в Москву и оказывается в детском доме-коммуне им. А. В. Луначарского в Хамовниках. После окончания девятилетки весь выпуск коммуны решил пойти на производство.

В. Векслер на долгие годы сохранил многие воспитанные коммуной взгляды и привычки. Поколение, к которому он принадлежал, в подавляющем своем большинстве с полным пренебрежением относилось к бытовым сторонам своей жизни, но фанатично увлекалось научными, профессиональными и социальными проблемами.

Володя поступил на ситценабивную фабрику учеником монтера в электромеханической мастерской. Уже тогда он проявил редкую сообразительность, увлекался техникой и физикой — сам собрал радиоприемник (по тем временам эта задача была непростой). Через два года руководство фабрики решило направить его на дальнейшую учебу в электротехнический факультет Института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова и выдало ему комсомольскую путевку.

Позднее, в связи с реорганизацией института, Владимир Векслер перешел на заочное отделение Московского энергетического института. Одновременно он работал младшим лаборантом Всесоюзного электротехнического института (ВЭИ) в Лефортове. В 1931 году, получив диплом инженера по специальности рентгенотехника, он перешел на должность научного сотрудника в лабораторию рентгеноструктурного анализа ВЭИ. Здесь Владимир Иосифович начал свою работу с постройки измерительных приборов и изучения методов измерения ионизирующего излучения.

В 1935 году В. Векслер защитил кандидатскую диссертацию, темой которой было устройство и применение сконструированных им «пропорциональных усилителей», и вскоре стал заведующим лабораторией. Рос его авторитет. В своей области он знал и физику рентгеновского излучения, и аппаратуру, которая использовалась для измерений интенсивности, внеся большой вклад в разработку этой аппаратуры. В 1936 году молодой ученый поступил в докторантуру Физического института имени П. Н. Лебедева, которую окончил в 1939 году.

В сентябре 1937 года Владимир Векслер перешел из Всесоюзного электротехнического института в Физический институт Академии наук СССР имени П. Н. Лебедева (ФИАН). Инициаторами перехода стала группа молодых сотрудников ФИАН (И. М. Франк, П. А. Черенков, Л. В. Грошев и др.), которая работала в лаборатории атомного ядра. Они были высокого мнения о работах В. Векслера и считали, что созданные им приборы и методы измерений необходимо использовать в экспериментах по изучению атомного ядра и космических лучей.

В те годы в ФИАН работала Эльбрусская комплексная научная экспедиция (ЭКНЭ). В ее состав входила группа физиков, занятых исследованием космического излучения. Векслер сразу же был назначен руководителем этой группы. О космических лучах, в частности об их составе, в те годы было мало что известно. Многие физики придерживались мнения, что космические лучи состоят из электронов. Результаты измерений на Эльбрусе позволили расширить представления о составе космического излучения. В частности, было обнаружено большое количество вторичных частиц — медленных мезонов. В 1940 году Векслер защитил докторскую диссертацию на тему «Тяжелые частицы в составе космических лучей».

После начала Отечественной войны Физический институт, как и другие академические институты, эвакуировался в Казань. Векслер прервал изучение космических лучей и занялся конструированием и усовершенствованием радиотехнической аппаратуры для нужд фронта.

Первоначально он с группой сотрудников стал разрабатывать установку, которая позволила бы определить местоположение самолета по шуму мотора. Была разработана аппаратура, которой оснащались армейские рупоры-звукоулавливатели. Однако вскоре появились радиолокаторы, которые определяли положение самолета с гораздо большей точностью и притом не зависели от погоды, как акустические приборы, поэтому звукоулавливатели были сняты с вооружения. Однако в гидроакустике применение идеи В. Векслера оказалось плодотворным. В 1944 году Векслеру и Фейнбергу было выдано авторское свидетельство на пеленгатор, который впоследствии получил название коррелятора. В дальнейшем корреляционные методы обработки информации получили широкое распространение.

В 1943 году ФИАН вернулся из эвакуации в Москву, и группа В. Векслера смогла продолжить начатые исследования космических лучей и ядерных процессов, вызываемых частицами высоких энергий, но уже на Памире, где было решено создать высотную станцию по изучению космических лучей.

Исследования, которые проводились на Памирской станции ФИАН под руководством В. Векслера, позволили существенно продвинуть знания относительно состава космических лучей и взаимодействия элементарных частиц при высоких энергиях. Измерения на Памире привели к открытию нового типа ливней, развитие которых определялось не только электромагнитными, но и ядерными взаимодействиями. В таких ливнях происходило не только «размножение» электронов и фотонов, но и множественное рождение частиц, которые активно взаимодействовали с атомными ядрами вещества. Впоследствии эти ливни получили название электронно-ядерных. В 1951 году открытие и исследование электронно-ядерных ливней было, как важное научное достижение, отмечено Сталинской премией. Однако в числе лауреатов Владимира Векслера не оказалось. Первоначально он был выдвинут, но потом исключен из числа претендентов.

После экспедиции 1946 года В. Векслер передал руководство Памирской экспедицией и лабораторией космических лучей ФИАН Н. А. Добротину, переключившись на физику ускорителей. С этого времени имя Векслера уже навсегда оказалось связано с созданием крупных автофазирующих ускорителей и разработкой новых методов ускорения.

Еще в ранних экспедициях в космических лучах были обнаружены частицы фантастически высоких энергий, недоступных для существующих ускорителей. В горах В. Векслеру пришла в голову мысль о строительстве ускорителей заряженных частиц для создания собственных космических лучей. И ему удалось найти методы ускорения, которые позволили на много порядков повысить энергии, достижимые на ускорителях.

Свое открытие Векслер опубликовал в двух коротких статьях в журнале «Доклады Академии наук» за 1944 год. Первая статья называлась «Новый метод ускорения релятивистских частиц». В ней была предложена схема ускорителя, основанного на принципе автофазировки, для которого не существует релятивистского барьера. Вторая статья была продолжением первой и посвящена рассмотрению автофазировки в ускорителе с магнитным полем, растущим во времени.

Третья статья была опубликована на английском языке в 1945 году в советском журнале «Journal of Physics USSR». Она появилась очень вовремя — через несколько месяцев в СССР была запрещена любая публикация в открытой печати статей по ядерной физике, и приоритет Владимира Иосифовича не был бы признан, так как годом позже принцип автофазировки открыл также американский физик Э. МакМиллан, не читавший работ В. Векслера. Однако после появления статьи МакМиллана несколько физиков прислали ему фотокопии статей В. Векслера. Э. МакМиллан признал приоритет советского ученого, и в дальнейшем не раз встречался с Владимиром Векслером.

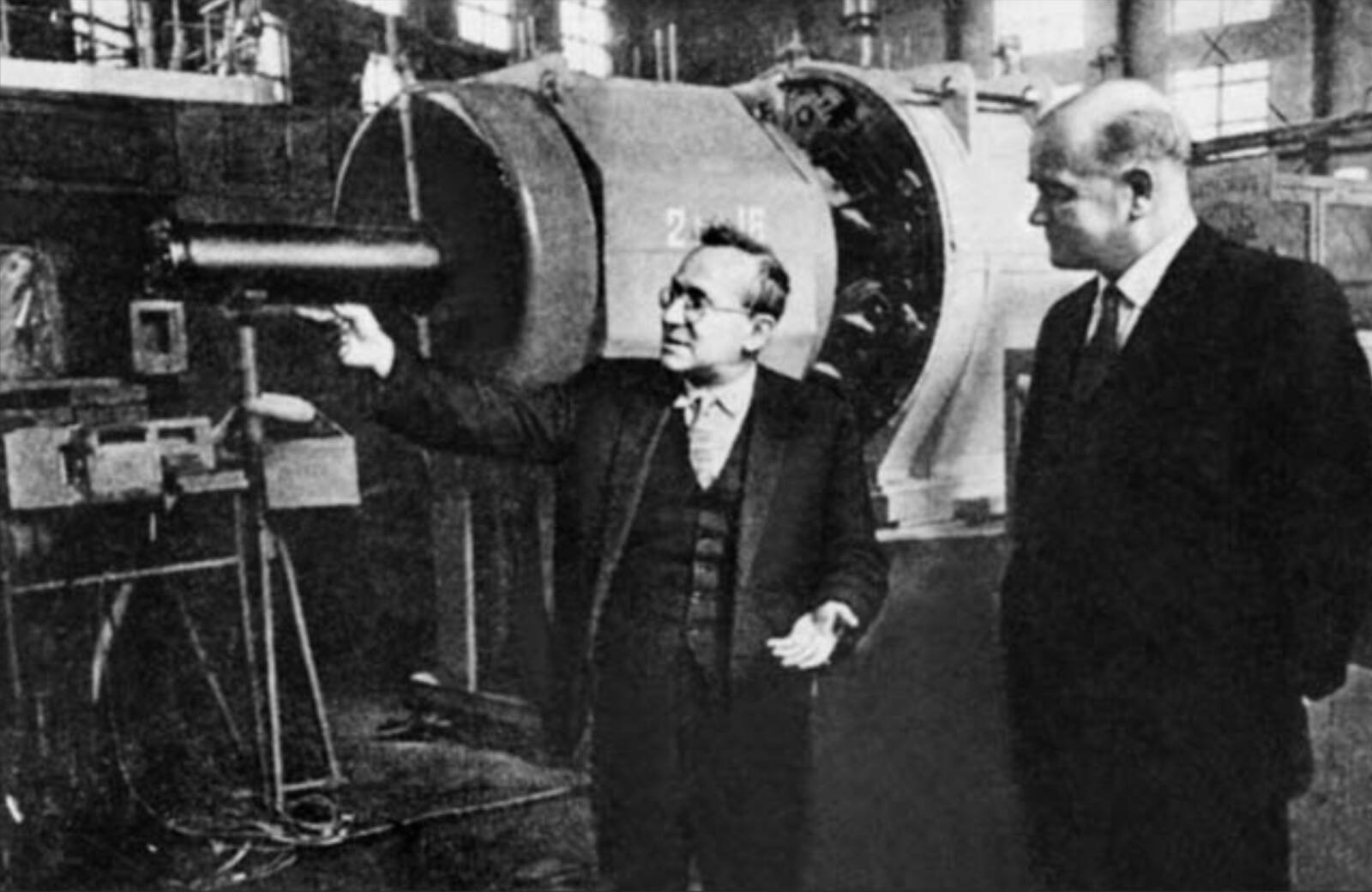

Позднее В. Векслер и Э. МакМиллан неоднократно выдвигались на Нобелевскую премию, однако Нобелевский комитет не имел никакой информации о техническом воплощении принципа автофазировки в Советском Союзе. А между тем уже тогда в лаборатории Векслера работал электронный синхротрон на 30 МэВ, и полным ходом шло сооружение синхротрона на 250 МэВ.

В 1946 году в ФИАН была создана новая лаборатория, в задачи которой входило строительство ускорителя и проведение с его помощью исследований по физике атомного ядра и элементарных частиц. Директором лаборатории был назначен В. Векслер, официальное её название, продиктованное соображениями секретности, — Эталонная лаборатория. Она была включена в состав советского Атомного проекта.

В том же 1946 году Владимир Иосифович Векслер был избран членом-корреспондентом АН СССР.

Во второй половине декабря 1947 года был закончен монтаж первого ускорителя. 28 декабря 1947 года около синхротрона собрались ближайшие сотрудники Владимира Векслера. Первое же включение в бетатронном режиме показало устойчивую работу ускорителя. Через две недели ускоритель, получивший название С-3 (в просторечии «Тройка»), уже работал на полную энергию 30 МэВ.

Запуск ускорителя С-3 дал старт созданию ускорителей на все более и более высокие энергии. Через два года, в 1949 году, в Эталонной лаборатории вошел в строй ускоритель электронов на 250 МэВ (С-25) и началось проектирование ускорителя протонов — синхрофазотрона — на гигантскую по тем временам энергию 10 млрд электрон-вольт.

В 1951 году Векслеру была присуждена Сталинская премия первой степени (засекреченная) за разработку нового принципа ускорения и сооружение первых синхротронов. Часть полученных денег Векслер передал в профбюро лаборатории для премирования сотрудников.

Для строительства мощного синхрофазотрона было выбрано место вблизи поселка Дубна на Волге, около Иваньковского водохранилища. В этом месте уже работал ускоритель протонов на 680 МэВ. Предполагалось, что синхрофазотрон станет частью комплекса, в котором будут проводиться исследования по физике элементарных частиц, атомного ядра и по физике высоких энергий. Для этого в 1956 году в Дубне был создан Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) — международная научная организация, в рамках которой могли проводить научные исследования ученые из многих стран мира. Ускоритель на 10 млрд электрон-вольт, строительство которого тогда еще не было закончено, стал составной частью ОИЯИ. На базе этого ускорителя была организована Электрофизическая лаборатория.

В 1957 году синхрофазотрон вступил в строй, и физика высоких энергий получила мощную экспериментальную базу. Позднее лаборатория изменила свое название. Она стала Лабораторией высоких энергий (ЛВЭ), а В. Векслер был назначен директором ЛВЭ, оставив пост заведующего Эталонной лабораторией в ФИАН. В 1960 году на синхрофазатроне он вместе со своими коллегами открыл новую элементарную частицу — анти-сигма-минус-гиперон и всесторонне изучил процессы рождения странных частиц, вызываемых пи-мезонами.

В 1958 году Владимир Векслер был избран действительным членом АН СССР, в 1959 году ему была присуждена Ленинская премия. В 1963 году В. Векслеру и Э. МакМиллану была присуждена Международная премия «Атом для мира» за открытие принципа автофазировки. Эта престижная премия была учреждена в США Фондом Форда и присуждается за такие достижения в ядерной физике, которые способствуют мирной жизни и росту благосостояния человечества.

Успехи, достигнутые В. Векслером в исследовании космических лучей, а потом и в создании ускорительной базы для физики высоких энергий, без сомнения, объясняются его инженерным талантом, поразительной физической интуицией, а также глубокими познаниями в той области, в которой он работал. Но не в меньшей степени они объясняются и его личными качествами. По складу своего характера он был прирожденный организатор. Эта его способность проявилась в Эльбрусской, а затем и в Памирской экспедициях, когда надо было с нуля наладить работу большого коллектива исследователей. Это же качество сыграло определяющую роль в строительстве ускорителей С-3, С-25 и в таком сложном и трудном деле, как монтаж, наладка и запуск огромного ускорителя в Дубне.

Он руководил всеми работами, но в то же время сам работал наравне со всеми участниками, на всех стадиях выполнения работы, с начала и до конца. Никому не читал наставлений, что и как делать, все это показывал на личном примере. У него была удивительная способность заражать людей своим энтузиазмом. В. Векслер интересовался положением дел у каждого своего сотрудника и всегда был готов, не жалея времени, обсудить полученные результаты, состояние дел и план дальнейших исследований.

Почти всю жизнь он сам собирал, монтировал различные придуманные им установки, никогда не чураясь любой работы. Он всю жизнь учился и переучивался. До самых последних лет жизни вечерами, в отпуске он тщательно изучал и конспектировал теоретические работы.

Когда в 1963 году в Академии наук было создано Отделение ядерной физики, он возглавил это отделение и был академиком-секретарем до своей кончины. В 1964 году Владимир Иосифович основал журнал «Ядерная физика» и стал его главным редактором. Обладая высоким международным авторитетом, он был избран членом, а затем и председателем Комитета по физике высоких энергий Международного союза по чистой и прикладной физике. На физическом факультете Московского государственного университета он создал кафедру ускорителей, где прочел первые лекции.

Векслер был блестящим популяризатором физики, но, к сожалению, из-за занятости редко выступал с популярными статьями.

Научные достижения В. И. Векслера были высоко оценены присуждением ему Сталинской премии первой степени (1951 г.) и Ленинской премии (1959 г.). Выдающаяся научная, педагогическая, организационная и общественная деятельность ученого была отмечена тремя орденами Ленина (1945 г., 1951 г., 1953 г.), орденом Трудового Красного Знамени (1962 г.) и медалями СССР.

Многолетняя напряженная работа, пренебрежение необходимым отдыхом подорвали здоровье Владимира Иосифовича. В 1965 году он перенес тяжелый инфаркт. Оправившись, вернулся к работе. Надо было считаться с тем, что он уже не может работать столь же напряженно, как и раньше, но он часто забывал об этом. Осенью 1966 года случился второй инфаркт, и 22 сентября 1966 года Владимир Иосифович Векслер скончался.

В память о В. И. Векслере названа улица в Дубне.

В 1994 году Российская академия наук учредила научную премию имени В. И. Векслера.

Библиография11

![Владимир Иосифович Векслер : [1907—1966]](http://elib.biblioatom.ru/data/veksler_2003/thumb.jpg)

Фотогалерея12