Биография

Кирилл Иванович Щелкин родился 17 мая 1911 года в Тбилиси в семье землемера. Его детство прошло на Кавказе. В 1924 году из-за болезни отца семья переехала в Крым, в город Карасубазар (ныне Белогорск). В 1926 году отец умер, и 15-летний Кирилл параллельно с учебой в школе вынужден был еще и работать, чтобы поддерживать семью.

В 1928 году Кирилл Щёлкин поступил на физико-техническое отделение Крымского педагогического института, учебу в котором он успешно завершил в 1932 году.

Научная карьера Кирилла Ивановича началась в Ленинграде, в должности лаборанта в только что организованном Институте химической физики АН СССР, куда его пригласили сразу же после окончания института. Одним из направлений исследований этого института было изучение процессов горения в приложении к двум задачам, особенно важным в то время для народного хозяйства страны. Первая из них состояла в выработке рекомендаций для предотвращения взрывов метана в каменноугольных шахтах, вторая — в подавлении процессов детонации топливной смеси в рабочих цилиндрах двигателей внутреннего сгорания.

Уже на первом этапе своей работы молодой специалист проявил умение тщательно выполнять поставленную экспериментальную работу, способность к самостоятельному анализу весьма сложных процессов горения, а самое главное — стремление к глубокому пониманию происходящих процессов, к их теоретическому осмыслению.

Молодой исследователь быстро вышел на одну из загадочных проблем того времени в горении газов — спиновую детонацию. Уже в мае 1934 года он представил в «Журнал экспериментальной и теоретической физики» статью «Попытка расчета частоты детонационного спина», которая привлекла внимание специалистов по горению.

В своих ранних работах Кирилл Иванович обратил внимание еще на один эффект, который он считал важным для процессов горения газовых смесей, — влияние неровностей стенок газонаполненных каналов (шахтных выработок) на скорость распространения горения. С помощью ряда остроумных экспериментов он показал, что шероховатости стенок приводят к турбулизации газового потока, к увеличению скорости распространения пламени и, в конечном итоге, к ускорению перехода от горения к детонации.

Работы этого периода легли в основу кандидатской диссертации, которую молодой ученый с успехом защитил 19 декабря 1938 года в возрасте 27 лет. Постановление ученого совета гласило: «Работа К. И. Щёлкина является крупным шагом вперед и показывает, что диссертант не только обнаружил высокую квалификацию в области горения и большое экспериментальное мастерство, но и, выдвинув оригинальную и весьма обоснованную теорию возникновения детонации, показал себя сформировавшимся самостоятельным ученым».

Молодой исследователь, получив ученую степень, не успокоился на достигнутом. Для прямого изучения влияния турбулизации потока на скорость горения он предложил оригинальный эксперимент, представив эту шероховатость в виде спирали, размещенной внутри гладкого канала. Это привело к уменьшению длины разгона детонации более чем в десять раз. Результаты и выводы своих исследований он опубликовал в работе «К теории возникновения детонации в газовых смесях», представленной в Академию наук. Полученные результаты, ставшие теперь классическими, не были очевидны специалистам того времени, о чем свидетельствуют воспоминания академика Я. Б. Зельдовича, всемирно признанного авторитета в теории горения и детонации. «Мы много спорили с Кириллом Ивановичем. Я разрабатывал теорию горения, подходя к ней со стороны химической кинетики, осложненной выделением тепла, — вспоминал Яков Борисович. — Он акцентировал внимание на влиянии газодинамики. И в этом он нашел правильный ответ на вопрос о переходе медленного горения в детонацию. Опыт с шероховатостью трубы показал: у Щёлкина была настоящая научная смелость, которая необходима, чтобы двигаться вперед, получать выдающиеся результаты».

Кирилл Иванович планировал выполнить широкие исследования по горению и детонации газовых смесей и представить их к 1943 году в виде докторской диссертации, но претворению этих планов в жизнь помешала война. В первые же дни войны он записался добровольцем и ушел на фронт. Щёлкин участвовал в жестоких боях на подступах к Москве, в решающей битве за Москву. В январе 1942 года по приказу заместителя наркома обороны Е. А. Щаденко его отозвали из действующей армии для продолжения научной работы в Институте химической физики, который был эвакуирован в Казань.

В те трудные военные годы велись интенсивные исследования различных типов реактивных двигателей. Кирилл Иванович сосредоточился на процессах, происходящих в камере сгорания. Из опыта предыдущих исследований он понимал важную роль турбулентных процессов для повышения интенсивности и эффективности горения. Внедрение этих идей существенно способствовало развитию отечественной реактивной техники.

Осенью 1943 года институт возвращается в Москву. В 1944 году К. И. Щелкин назначается заведующим лабораторией. Параллельно с прикладными исследованиями Кирилл Иванович продолжал научную работу, и 12 ноября 1946 года он успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Быстрое горение и спиновая детонация». Его научными оппонентами на защите были академики Л. Д. Ландау, Б. С. Стечкин и С. А. Христианович. Высокий авторитет этих ученых подтверждает ценность работы К. И. Щёлкина. По материалам диссертации в 1949 году им была опубликована монография под тем же названием.

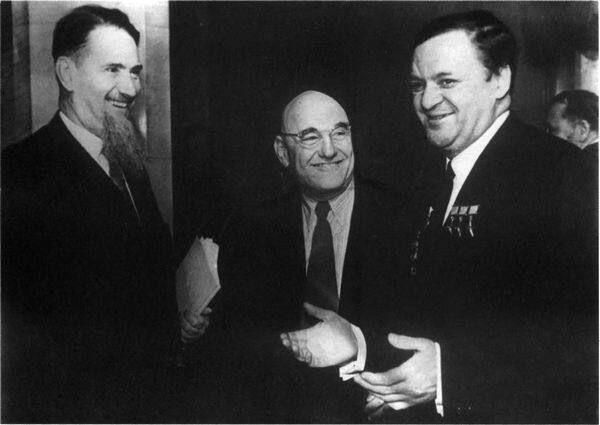

Вскоре после защиты докторской диссертации К. И. Щелкин был приглашен в Президиум Академии наук СССР, где ее президент С. И. Вавилов предложил ему должность заместителя директора Института физических проблем, но Кирилл Иванович отказался от этого лестного предложения, мотивируя свой отказ желанием заниматься наукой. Однако данное приглашение оказалось для К. И. Щёлкина переломным: на него обратил внимание присутствовавший на встрече бывший нарком боеприпасов, член Специального комитета при Совете Министров СССР Б. Л. Ванников. Напомним, что этот комитет был создан в августе 1945 года для организации и форсирования работ «по использованию внутриатомной энергии», включая «разработку и производство атомной бомбы». Спустя два месяца после этой встречи последовало назначение Кирилла Ивановича во вновь создаваемый ядерный центр.

Уже в апреле 1947 года К. И. Щёлкин принимает участие в заседании Специального комитета, на котором среди прочих обсуждаются вопросы создания испытательного полигона — «Горной станции». Отметим одно символическое совпадение: на этом же заседании принималось решение об организации Института «Б» Управления МВД СССР на базе санатория «Сунгуль» в Челябинской области, впоследствии более известного как Лаборатория «Б». Восемь лет спустя, на базе этой лаборатории на полуострове, упирающемся в озеро Сунгуль, началось создание второго ядерно-оружейного центра, в организацию и формирование которого внес неоценимый вклад Кирилл Иванович.

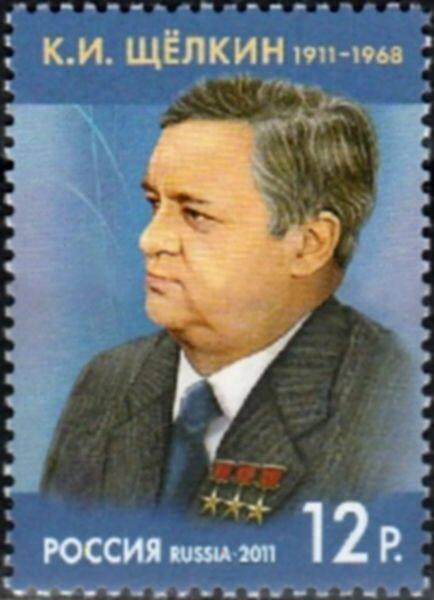

Блестящим результатом усилий не только первого советского ядерно-оружейного центра, но и всей молодой атомной отрасли явилось успешное испытание 29 августа 1949 года первой советской атомной бомбы. Именно К. И. Щелкин в этот исторический день на Семипалатинском полигоне вложил инициирующий заряд в плутониевую сферу первого советского атомного устройства. В списке награжденных званием Герой Социалистического труда был и К. Т. Щёлкин. Продолжая начатое дело со свойственной ему самоотдачей, он внес также существенный вклад в разработку и испытание следующего уранового ядерного заряда. За эту работу в 1951 году он получил вторую звезду Героя Социалистического Труда.

Накал работ в КБ-11 и в атомной отрасли в целом нарастал: 12 августа 1953 года в Советском Союзе была испытана первая термоядерная бомба, а 22 ноября 1955 года — первая советская супербомба — каскадный термоядерный заряд. Американские надежды на увеличение ядерного отрыва оказались несостоятельными. За вклад в отработку и испытание первого термоядерного заряда в декабре 1953 года Кирилл Иванович Щёлкин был награжден третьей звездой Героя Социалистического Труда.

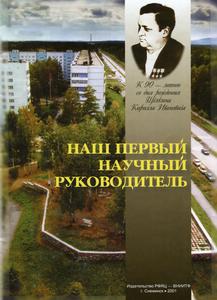

За время работы в КБ-11 в полной мере проявился талант Кирилла Ивановича как ученого и организатора. Его отличали глубина понимания проблем, четкость постановки задач, умение работать с людьми, масштабность мышления, нацеленность на будущее. Еще в Ленинграде у него сложились дружеские отношения с научным руководителем советского ядерного проекта И. В. Курчатовым. Игорь Васильевич высоко ценил энергию, знания, опыт и деловые качества Щёлкина. Авторитет Кирилла Ивановича был высок среди руководителей отрасли и в научных кругах. Поэтому когда встала задача создания еще одного ядерно-оружейного центра, на должность его научного руководителя и главного конструктора был рекомендован К. И. Щёлкин.

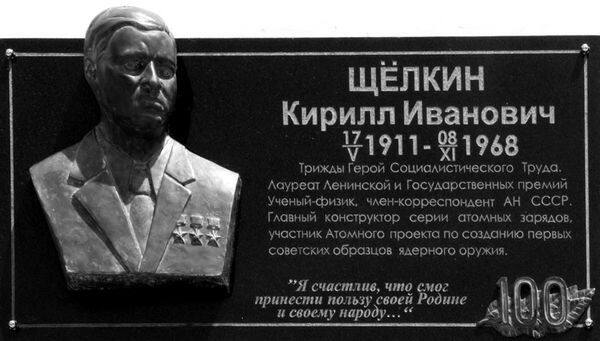

Кирилл Иванович энергично взялся за формирование нового института. Им была определена структура будущего центра и его перспективы. Много лет спустя на открытии мемориальной доски, посвященной К. И. Щёлкину, второй научный руководитель института академик Е. И. Забабахин сказал, что институт своими успехами во многом обязан той продуманной структуре и стратегическому плану развития, которые при его основании разработал Кирилл Иванович Щёлкин.

В сентябре 1955 года на Уральскую землю начали прибывать научные коллективы. Следующий год ушел на обживание нового места, создание начальной экспериментальной и технологической базы. В Сарове и в Москве еще работали отдельные группы сотрудников нового института, но научный коллектив с энтузиазмом включился в работу. Молодой институт был одержим стремлением к успеху. Результаты проявились уже в 1957 году, когда были испытаны первые термоядерные заряды разработки нового центра. Эти испытания убедительно показали дееспособность и потенциал вновь созданного института. Кстати, первый термоядерный заряд, принятый на вооружение Советской Армии, был разработан и испытан именно уральским ядерным центром в той первой для него испытательной сессии. За эти успехи группа специалистов центра вместе с Кириллом Ивановичем была удостоена Ленинской премии. Отметим еще одно знаменательное событие, произошедшее в том же году.

В тот начальный период под руководством К. И. Щёлкина был разработан уникальный термоядерный боеприпас, включавший в себя самый мощный термоядерный заряд того времени, корпус несущей его авиабомбы, систему задействования и уникальную парашютную систему. Однако его натурные испытания не были проведены из-за неготовности полигона к таким работам. В 1961 году ряд основных элементов этой разработки был использован саровским ВНИИЭФ при испытании самого мощного термоядерного заряда. А парашютная система в дальнейшем нашла широкое применение в советской космической программе.

В режиме быстрого роста новый ядерный центр набирал силы. Укреплялись его подразделения, комплектовалась экспериментальная и техническая база. Исходная база санатория «Сунгуль» и Лаборатории «Б» была ограничена технически и по площади — размерами полуострова, что не отвечало запланированным масштабам нового центра. Поэтому институт, его службы и город для сотрудников строились на совершенно новом месте, на берегу озера Синара, что в 25 км от Сунгуля. Кирилл Иванович вынужден был делить свое внимание и усилия между организацией все более расширяющейся основной программы работ и продолжением комплектации института. Периоды интенсивной работы в новом центре сменялись не менее напряженными поездками в Москву и другие города. Он ездил по стране в поисках новых сотрудников, устанавливал необходимые научные и технические связи, организовывал заказы уникального оборудования для экспериментальной базы центра.

Такая напряженная работа не могла пройти бесследно для его здоровья. Тренированный в молодые годы организм начал давать сбои. Болезни следовали одна за другой, стали более затяжными и обессиливающими. В 1960 году К. И. Щелкин вынужден был уйти на пенсию по состоянию здоровья.

Даже в самые сложные годы работы в КБ-11 и в НИИ-1011 Кирилл Иванович находил время для научных исследований по горению, которые он продолжал со своими коллегами в Институте химической физики. Регулярно в научных журналах появлялись его работы, персональные и в соавторстве. Уйдя на пенсию, он не прекратил, а, наоборот, расширил научные исследования и круг научных интересов. Возросла частота его публикаций. Работы Щёлкина получили всемирное признание, их читали и цитировали. В 1963 году выходит в свет монография «Газодинамика горения», которую он готовил совместно с Я. К. Трошиным. Одновременно он продолжал работать над книгой по физике атома, ядра и субъядерных частиц «Физика микромира». Она вышла в свет в 1965 году.

К. И. Щелкин — трижды Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской и трех Сталинских премий, награжден двумя орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени и Красной Звезды, медалями.

Жизнь К. И. Щёлкина оборвалась 8 ноября 1968 года в Москве. Похоронен он на Новодевичьем кладбище.

В честь Щёлкина назван город Щёлкино в Ленинском районе Крыма, основанный в октябре 1978 года как посёлок строителей Крымской АЭС и проспект в городе Снежинске. В Снежинске также установлены две мемориальные доски.

24 мая 2011 года в Снежинске открыт памятник К. И. Щёлкину.

Библиография20

![Богуненко Н. Н. Возвращение имени : [О К. И. Щелкине].](http://elib.biblioatom.ru/data/-/thumb.jpg)

![Асташенков П. Т. Пламя и взрыв : [О К. И. Щелкине].](http://elib.biblioatom.ru/data/astashenkov_plamya-i-vzryv_1974/thumb.jpg)

Фотогалерея16