Биография

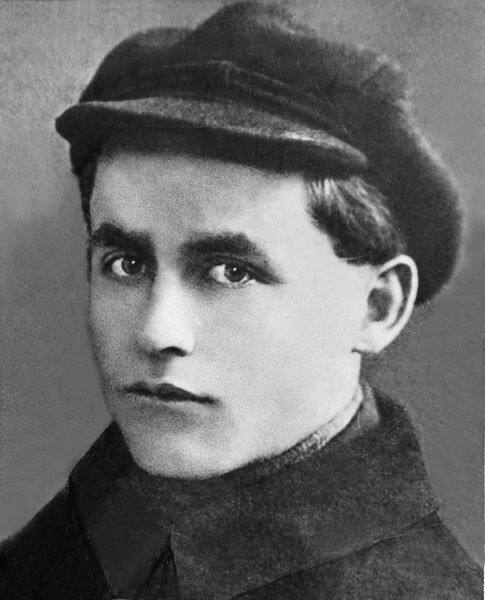

Борис Глебович Музруков родился 23.09.1904 г. (11 октября по новому стилю) в старинном городе г. Лодейное поле Ленинградской области в семье офицера. Он был в семье девятым, последним ребенком. В ранние годы он с семьей проживал в Финляндии по месту службы отца, а в 1918 году переехал в Петроград.

С молодых лет Б. Г. Музруков проявлял стремление к знаниям и упорно учился. В 1922 году поступил на рабфак, затем в Ленинградский политехнический институт. Учился хорошо, хотя и приходилось постоянно подрабатывать на жизнь. В 1929 году получил диплом инженера-технолога и был направлен на завод «Красный Путиловец» (с 1934 года — Кировский).

На Кировском заводе существовала давняя традиция — воспитание достойной смены. Опытнейшие, умелые мастера передавали свои секреты молодым. В такой обстановке Б. Г. Музруков, любознательный, серьезный и ответственный человек, с большим запасом знаний, творческим, созидательным характером сформировался как руководитель большого масштаба, умеющий организовать коллектив на решение больших и сложных задач. На Кировском заводе он работал инженером, помощником начальника смены, заместителем начальника смены, начальником цеха, главным металлургом завода и прошел хорошую производственную школу, школу управления большим коллективом.

В 1936—1937 гг. от Наркомата судостроительной промышленности в составе экспертной комиссии в качестве старшего приемщика работал за границей, где по заказу СССР строились военные корабли.

В 1938—1939 гг. с участием Б. Г. Музрукова на Кировском заводе успешно велись разработки брони для зарождающейся оборонной отрасли страны. Б. Г. Музруков весной 1938 года делал в Кремле доклад об итогах этой работы перед членами Политбюро ЦК КПСС во главе с И. В. Сталиным. Именно тогда в руководстве Наркомата, отвечающего за развитие тяжелой промышленности, оценили его организаторские качества и запомнили имя молодого способного руководителя. И уже в 1939 году решением ЦК партии 35-летний Б. Г. Музруков назначается директором производственного гиганта страны — Уральского завода тяжелого машиностроения. Он принял Уралмаш в сложный для завода период. За семь лет существования предприятия сменилось семь директоров. Коллектив хронически не справлялся с государственным планом и оборонным заказом. Б. Г. Музруков по-новому организовал плановый и производственный процесс, ликвидировал основные недостатки в организации и нормировании труда. С января 1940 года Уралмаш стал устойчиво и с нужным качеством выпускать продукцию новейших образцов, выполняя государственный план и оборонный заказ в полном объеме.

С начала войны Уралмашу было поручено перепрофилироваться на выпуск военной техники — перейти к производству корпусов для тяжелых танков КВ, корпусов и башен танков Т-34, самоходных артиллерийских установок. В этот труднейший и ответственный период Б. Г. Музруков проявил большую творческую энергию, незаурядный инженерный талант, выдающиеся организаторские способности.

На Уралмаш были направлены тысячи рабочих и инженерно-технических работников танкового производства с Кировского и Ижорского и Сталинградского тракторного заводов. Б. Г. Музруков организовал прием, обустройство рабочих и специалистов, их расстановку на производстве. Совместными усилиями заводских и прибывших специалистов велась активная работа по установке с колес оборудования, доставленного из Ленинграда и Сталинграда, его наладке и пуску, а также переоснастке для выполнения оборонного заказа. Все усилия Б. Г. Музрукова и его штаба направлялись на наращивание интенсивности труда.

Б. Г. Музруков всегда относился к людям с большой заботой и в тяжелые военные годы делал все возможное для улучшения снабжения продовольствием, обеспечения промышленными товарами, организации быта и отдыха. Несмотря на казавшиеся непреодолимые трудности, к декабрю 1941 года было организовано производство бронекорпусов для танков КВ, в 1942 году не только корпусов, но и танков Т-34 полностью, а в 1943 году завод стал ведущим предприятием по выпуску самоходных артиллерийских установок. До окончания войны Уралмаш оставался одной из основных военных кузниц страны. Почти каждый пятый танк и пятая самоходная артиллерийская установка были частично или полностью сделаны на Уралмаше. Коллектив завода за время работы под руководством Б. Г. Музрукова награжден двумя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1 степени, орденом Трудового Красного Знамени, ему 7 раз вручалось переходящее Красное Знамя Государственного Комитета обороны СССР, которое затем было передано заводу на вечное хранение. За выдающиеся успехи Б. Г. Музруков в 1943 году был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Б. Г. Музруков был уверен в победе над врагом и думал о перспективе завода. Уже в 1944 году он создал специальную группу из числа конструкторов, технологов и экономистов для разработки комплексной программы производства для работы завода после войны. Вначале эта самостоятельно разработанная программа не нашла поддержки в Москве. Б. Г. Музруков в решительном и аргументированном споре с оппонентами добился ее признания. В декабре 1945 года постановление Совета Министров СССР о послевоенной работе Уралмаша подписал И. В. Сталин.

Б. Г. Музруков энергично взялся за коренное перевооружение завода. Перестройка производства выполнялась в действующих цехах без остановки станков и другого оборудования. После окончания войны благодаря Б. Г. Музрукову Уралмаш стал одним из первых крупных предприятий в стране, организованно и продуманно перешедших на мирные рельсы. В 1947 году, несмотря на серьезные трудности, план был выполнен за 10 месяцев.

Работая на Уралмаше, Б. Г. Музруков смело внедрял новые технологии, опираясь на глубокие знания и богатый опыт, творчески решал сложные задачи по выпуску уникальной продукции. Он проявил незаурядные способности по решению сложнейших и напряженных производственных задач в условиях дефицита времени и ресурсов. Им был накоплен огромный опыт руководства гигантом советской промышленности, причем опыт руководства по созданию военного производства в военное время, что, видимо, и стало главным аргументом при выборе директора первого строящегося в СССР атомного промышленного объекта.

В 1947 году Л. П. Берия объявил генерал-майору Б. Г. Музрукову, что решением Политбюро и т. Сталина он назначается директором базы-10 (завод № 817, ПО «Маяк»). Возражения Б. Г. Музрукова не были приняты. Так началась новая страница в биографии Б. Г. Музрукова.

На Октябрьском Поле, в Лаборатории № 2 И. В. Курчатов знакомит Б. Г. Музрукова с работой опытного атомного реактора Ф-1, проблемами получения плутония, работами, именуемыми под общим названием «Атомный проект СССР». Затем И. В. Курчатовым были сформулированы первоочередные задачи, которые нужно было решить на вновь строящемся оборонном объекте, поскольку сроки строительства, установленные Сталиным, срывались. Комбинату требовался опытный, решительный и знающий руководитель, который мог коренным образом изменить сложившуюся ситуацию.

На комбинат Б. Г. Музруков прибыл в конце ноября 1947 года. Высокий, красивый, еще молодой генерал со звездой Героя на кителе, он произвел на коллектив самое хорошее впечатление. Его отличала спокойная манера поведения, что говорило о внутренней силе нового директора, о его уверенности в себе. Его уважительное отношение к людям, независимо от должностей и рангов, вызывало доверие подчиненных, настраивало на конструктивный, деловой лад.

Внешне Б. Г. Музруков был суховат, говорил мало, но умел слушать людей, быстро принимал решения и быстро их выполнял. Работники комбината с первых дней почувствовали его твердую руку: он был требовательным, в делах — методичен, никогда ничего не забывал, умел ставить актуальные задачи, нестандартно их решать, видеть связь исследований с требованиями атомной промышленности. Все это давало хорошую основу для решения сложнейшей задачи — получение плутония и изготовление из него изделий для атомной бомбы.

На строительстве совершенно секретного объекта трудились тысячи человек, на гигантских строительных площадках под открытым небом размещалось ценнейшее оборудование, технология производства еще разрабатывалась и проверялась в лабораторных условиях, а в бытовом плане не было самого необходимого — жилья и многого другого. Первопроходцы начинали комбинат и город с палаток. В такой ситуации Б. Г. Музруков действовал последовательно и логично, требовательно и самоотверженно, брал на себя самые трудные задачи и умело руководил подчиненными и всем огромным коллективом предприятия.

После назначения Б. Г. Музрукова директором комбината дело сразу сдвинулось в лучшую сторону. Он отчетливо понимал решающую роль науки в данном проекте. Поэтому главной задачей для производственников он видел в понимании задач, сформулированных учеными и организации их быстрейшего выполнения.

Ценой огромных усилий поставленная задача была выполнена — первый на евразийском континенте промышленный атомный реактор был пущен 19 июня 1948 года. Началась наработка плутония, необходимого для создания отечественного атомного оружия. В конце декабря 1948 года вошел в строй радиохимический завод. В апреле 1949 года было пущено химико-металлургическое производство, где получили первую партию металлического плутония, из которой были изготовлены изделия для атомной бомбы.

В начале августа 1949-го первый советский плутониевый заряд, собранный из отдельных деталей, был отправлен в КБ-11. 29 августа 1949 года произошло историческое событие — на Семипалатинском полигоне успешно прошло испытание атомной бомбы. За большой личный вклад в успешное решение задачи государственной важности Б. Г. Музруков в 1949 году удостоен второй Золотой медали Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина, а большая группа работников предприятия награждена орденами и медалями СССР.

В 1953 году за выполнение особо важного государственного задания коллектив предприятия был награжден орденом Ленина.

В дальнейшем предприятием под руководством Б. Г. Музрукова по заданию правительства было увеличено производство оружейного плутония, произведено «горючее» для термоядерного изделия. При Б. Г. Музрукове комбинат получил дальнейшее развитие: входили в строй новые реакторы, совершенствовалась технология основного производства, продолжалось формирование трудового коллектива, зарождались его традиции, осуществлялось строительство города, развитие его инфраструктуры, улучшались социально-бытовые условия, расширялись возможности для организации отдыха работников комбината и жителей города. Вклад Б. Г. Музрукова в создании комбината и города трудно переоценить.

В 1953 году Б. Г. Музруков перешел на работу в Министерство среднего машиностроения начальником 4-го Главного управления по производству урана и плутония. В 1955 году по его личной просьбе Б. Г. Музруков переводится директором предприятия п/я 975 или КБ-11 (РФЯЦ-ВНИИЭФ г. Саров).

Ко времени приезда Б. Г. Музрукова фронт работ предприятия значительно расширился. Росло число наименований различных носителей ядерных зарядов — ими становились не только самолеты, но и морские корабли, а в недалеком будущем эта роль отводилась ракетам среднего и дальнего радиуса действия. Предполагалось, что ядерное оружие должно применяться и в тактических, и в стратегических боевых операциях.

Переход на другие носители ядерных зарядов ставил перед ВНИИЭФ комплекс очень сложных новых задач. Многократно усложнились проблемы прочности и надежности ядерных изделий. Требовалось значительно расширить экспериментальную базу, создать в институте новые исследовательские, технологические испытательные подразделения, нарастить вычислительные мощности.

При новом директоре сложились четкая организация взаимодействия научных и конструкторских подразделений с заводами и разделение ответственности между ними.

Через полгода после вступления Б. Г. Музрукова в новую должность, 22 ноября 1955 года, успешно прошло испытание принципиально новой конструкции термоядерного заряда РДС-37. В том, что это изделие было в короткие сроки подготовлено к испытанию — большая заслуга Бориса Глебовича, который поддержал инициативу разработчиков. Последующие годы подтвердили правильность выбранного пути. Началась разработка термоядерных зарядов для различных носителей (в том числе и для ракет) и подготовка к серии очень ответственных испытаний уже на двух ядерных полигонах — Семипалатинском и Новоземельском.

Если в 1955-м году было проведено 6 испытаний, а в 1956 — 9, то на следующий год на ядерных полигонах СССР были испытаны 16 изделий, в 1958 году — 34. Организация этих работ, подготовка для них кадров, обеспечение всем необходимым шло под непосредственным контролем директора и при его постоянном участии. Он также неоднократно выезжал на Семипалатинский полигон.

В 60-е годы был дан решающий толчок развитию вычислительных мощностей ВНИИЭФ. В результате очень скоро машинный парк института занял лидирующее положение среди организаций подобного профиля в стране. Многое было сделано для расширения научно-технической базы теоретических и экспериментальных подразделений. Большая роль в обновлении экспериментального и испытательного оснащения работ института принадлежала опытному производству: двум заводам КБ-11. Борис Глебович всегда понимал нужды производственников и всемерно помогал им: были значительно расширены рабочие площади заводов и серьезно повышен профессиональный уровень производственных коллективов.

Многосторонняя деятельность института была невозможна без четкой организации его работы, взаимодействия различных подразделений. Именно в этом направлении, прежде всего, направлялись усилия руководства ВНИИЭФ и лично директора. Борис Глебович всегда точно ориентировался в проблемах, которые решали теоретики, конструкторы, технологи, производственники. Ход работ в институте он держал под строгим личным контролем, постоянно собирал по наиболее актуальным проблемам производственные совещания, проходившие конкретно, по-деловому. Директор Музруков регулярно бывал с рабочими визитами в отделениях института, беседовал с непосредственными исполнителями, что позволяло ему правильно оценивать ситуацию и принимать соответствующие решения. При этом Б. Г. Музруков проявлял большой творческий интерес ко всем методам усовершенствования производственных процессов, стремился к тому, чтобы сотрудники института овладевали передовыми методами труда, имели наилучшее оборудование.

Борис Глебович был человеком весьма эрудированным, обладал сильным характером, был строгим и требовательным, не терпел лентяев и очковтирателей. Не имел любимчиков, его отношение ко всем было ровным. В то же время он был чуток и внимателен к нуждам сотрудников, корректным и справедливым. Мягкость и тактичность Б. Г. Музрукова не изменяли ему и в самых критических ситуациях, возникавших порой во ВНИИЭФ. Это не влияло на четкость и смелость принимаемых решений, на жесткость в постановке заданий и сроков их выполнения.

Много сил и времени Борис Глебович Музруков отдавал развитию города Сарова.

Исключительные заслуги генерал-майора инженерной службы Б. Г. Музрукова были высоко оценены страной. Он — дважды Герой Социалистического Труда (1943, 1949), лауреат Ленинской (1962) и двух Государственных (1951, 1953) премий, награжден четырьмя орденами Ленина (1942, 1943, 1956 и 1961), тремя орденами Трудового Красного Знамени (1939, 1944 и 1964), орденами Кутузова и Отечественной войны 1 степени (1945), Октябрьской Революции (1971), многими медалями. Б. Г. Музруков избирался депутатом Верховного Совета СССР, делегатом XXII, XXIII и XXIV съездов КПСС.

В 1974 году Б. Г. Музруков оставил пост директора ВНИИЭФ, а в 31 января 1979 года его не стало.

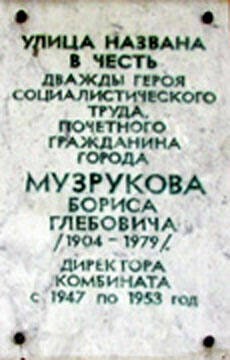

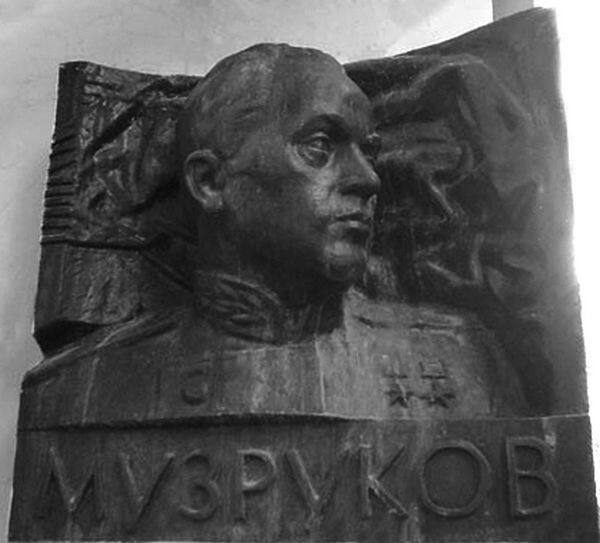

В память о выдающемся деятеле нашей отрасли установлены мемориальные доски в Свердловске и Озёрске, бюст дважды Героя Социалистического Труда Б. Г. Музрукова на его родине, в Лодейном Поле. Одна из улиц г. Озерска названа его именем, он также является Почетным гражданином этого города. В Музее трудовой славы Уралмаша есть раздел, посвящённый работе завода в 1941—45 гг. Его открывает прекрасная экспозиция — портрет Б. Г. Музрукова и знамя Государственного Комитета Обороны СССР, переданное Уралмашу на вечное хранение за трудовые подвиги коллектива. В музее Радиевого института (Санкт-Петербург) есть раздел, посвящённый Борису Глебовичу.

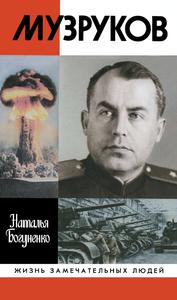

Библиография8

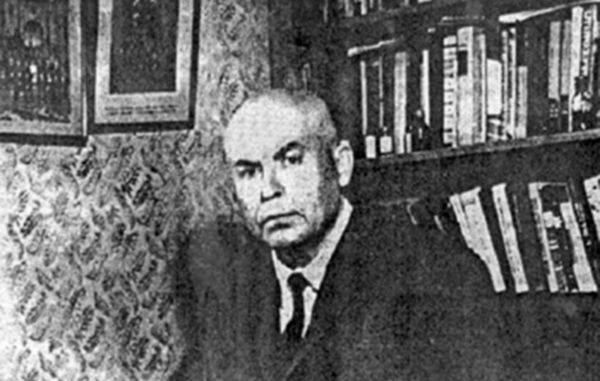

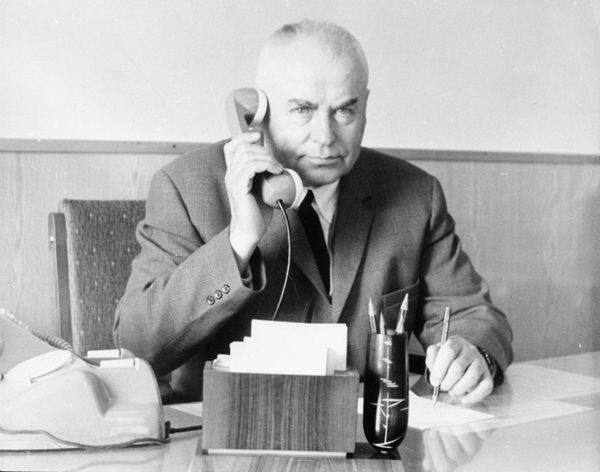

Фотогалерея20