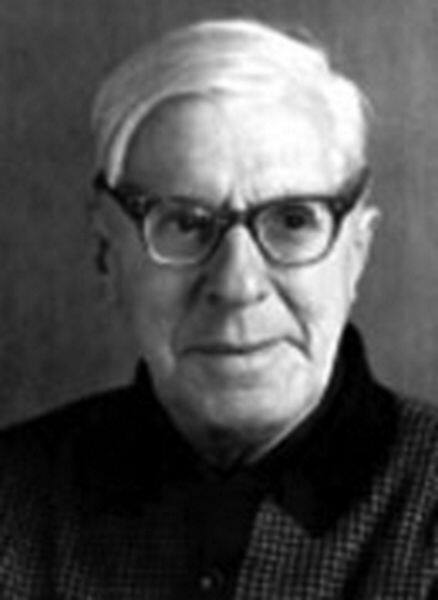

Биография

Сергей Тихонович Конобеевский родился 14 (26) апреля 1890 года в Санкт-Петербурге, в семье крупного фабриканта, но гимназические и студенческие годы его жизни прошли в Москве. После окончания 2-й Московской гимназии он поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета, по специальности «физиология животных», которое закончил в 1913 году. Однако в науку Сергей Тихонович попал далеко не сразу. В предвоенном 1914 году поступил на службу в Государственную инспекцию Александровской железной дороги. С началом Первой мировой войны молодого специалиста командируют на Западный фронт в качестве полевого контролера армейских инженерных подразделений.

Только в 1918 году С. Т. Конобеевский возвращается в Москву, год работает преподавателем средней школы, а затем переходит на должность научного сотрудника в Институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. И уже в 1920—21 гг. он, совместно с профессором Н. Е. Успенским, выполняет свою первую научную работу по рентгеновскому исследованию структуры холоднообработанных металлов. Эта работа широко известна и цитируется во всех основных руководствах по рентгеноанализу. Применение рентгеновских лучей привело к открытию своеобразной ориентировки монокристаллов, получившей название текстуры. Именно период работы в Плехановском институте можно считать началом научной карьеры будущего выдающегося ученого.

А с 1922 года — работа во Всесоюзном электротехническом институте, где выполнен целый ряд исследований по текстурам металлических пленок, результаты которых опубликованы в 1925—29 гг.

С 1929 года научная деятельность С. Т. Конобеевского связана, главным образом, c Государственным институтом цветных металлов (позднее ЦНИИцветмет), в стенах которого он вырос до начальника лаборатории и заместителя директора по научной части. Проводившиеся в этом институте в течение нескольких лет под руководством С. Т. Конобеевского работы по низкотемпературному отпуску деформированных сплавов, привели к открытию особого эффекта твердения малолегированной А1-бронзы при отпуске, что позволило заменить дефицитную фосфористую бронзу, используемую в качестве материала для пружины, на А1-бронзу. Эта работа была премирована Наркомцветметом.

В 1932 году им было обнаружено влияние внутренних напряжений на процессы диффузии в сплавах, что послужило основой для современной теории старения сплавов и распада твёрдых растворов и металлических соединений.

Почти все эти годы не прерывалась связь Сергей Тихоновича со своей «alma mater»: еще в 1922 году Сергей Тихонович избирается действительным членом научно-исследовательского института физики МГУ, с 1926 года, будучи доцентом, читает студентам курс структурного анализа, в 1931 году становится заведующим лабораторией, профессором, доктором физико-математических наук. Спустя некоторое время ему поручают кафедру рентгеноспектрального анализа. И теперь ему приходится делить свое время и силы между двумя научными организациями — Университетом и Институтом цветных металлов.

Сейчас трудно представить, откуда брались силы и время на такой огромный объем научной и преподавательской деятельности, а ведь в эти же годы С. Т. Конобеевский активно публикуется, принимает участие в работах, проводимых лабораторией металлофизики Горьковского университета, выполняет работы по исследованию пластической деформации кристаллов и превращений в сплавах.

В 1939 году С. Т. Конобеевский был избран действительным членом английского общества «Institute of metals».

Надо сказать, что подобная востребованность явление довольно редкое и говорит о незаурядных способностях С. Т. Конобеевского, высоком качестве и важности проводимых им исследований. И свою первую награду — медаль «За трудовое отличие» — ученый получил именно в 1940 году.

С. Т. Конобеевский — один из пионеров применения рентгеновских лучей для изучения структуры металлов. Ему принадлежит открытие образования текстуры в металлах при холодной деформации; старения металлов под действием пластической деформации; явления диффузии в металлах под влиянием упругих напряжений.

С. Т. Конобеевский выдвинул ряд теорий, объясняющих сложнейшие процессы, происходящие в металлических сплавах, что послужило основой для развития целой области важных исследований по пластической деформации.

В начале войны С. Т. Конобеевский вместе с другими сотрудниками МГУ эвакуируется в Свердловск, и вместе со своими учениками принимает участие в ряде работ оборонного назначения на Уральском машиностроительном заводе.

После возвращения из эвакуации С. Т. Конобеевский продолжает работу в университете, где он назначается деканом физфака и директором НИИ физики МГУ.

В 1946 году С. Т. Конобеевский единогласно избран членом-корреспондентом Академии наук СССР.

Этот период МГУ характеризуется значительными изменениями в профессорско-преподавательском составе, когда известные ученые отодвигались от руководства кафедрами и деканатами и заменялись на ««профессиональных» преподавателей и малоактивных научных работников» (по выражению С. Т. Конобеевского). В связи с этим он даже подготовил письмо И. В. Сталину, где указал на негативные тенденции в кадровой политике университета. Неизвестно, отправил ли свое письмо Сергей Тихонович и было ли оно прочитано, но ситуация на физическом факультете МГУ ни в 1947 году, ни в последующие шесть лет по существу не изменилась.

Во второй половине 40-х годов, когда было принято решение о реализации Советского Атомного проекта, едва ли не все лучшие научные силы страны оказались включенными в орбиту грандиозных процессов. C. Т. Конобеевский, как один из ведущих специалистов в своей области, не стал исключением. В 1947 году он приходит во ВНИИНМ, где возглавляет исследования по радиационному материаловедению — сначала в качестве консультанта, затем начальника лаборатории, отдела, заместителя директора по научной работе.

Сергей Тихонович и его ученики исследовали влияние нейтронного облучения на структуру и свойства урана и конструкционных материалов, что было в то время весьма актуально. В частности, впервые были открыты и теоретически обоснованы такие практически важные явления как радиационная гомогенизация сплавов уран-молибден, и показано, что это явление связано с наличием локальных областей атомного перемешивания при торможении осколков деления уран-235 — термических пиков. Экспериментально изучено и теоретически обосновано такое важное явление, как релаксация упругих напряжений в уране, его сплавах и конструкционных материалах под действием нейтронного облучения. Показано, что это явление обусловлено в основном перераспределением точечных дефектов, возникающих при облучении под воздействием упругих полей напряжения.

Под руководством С. Т. Конобеевского была проведена серия экспериментов и разработана теория такого важного явления как радиационный рост урана. Он стал одним из пионеров изучения диаграмм состояния сплавов тяжелых металлов — урана и плутония.

C. Т. Конобеевский выступил инициатором создания и руководителем первых в СССР «горячих лабораторий». Эти лаборатории оснащались новой оригинальной аппаратурой, чаще всего собственного изготовления.

Чтобы понять, насколько важной была деятельность С. Т. Конобеевского для успешного решения общей проблемы, достаточно привести посвященные ему слова академика А. А. Бочвара: «Металлурги высоко ценят работы С. Т. Конобеевского, которые, являясь пограничными между физикой и металловедением, дают в руки практики мощное оружие в виде физической теории и, с другой стороны, не отрываются от важнейших задач и проблем конкретной действительности. Открыты новые явления в области радиационного металловедения: гомогенизация гетерогенных сплавов под действием осколков деления и нейтронов, релаксация остаточных напряжений под облучением. Этими работами советская наука поставлена на одно из первых мест в мире».

В творческом активе С. Т. Конобеевского более 200 научных работ, основное направление которых — применение рентгенографической методики к изучению сплавов и, прежде всего, к изучению диаграмм состояния.

Многие из работ С. Т. Конобеевского получили мировую известность, были опубликованы в отечественной и зарубежной научной печати, в частности, в трудах 1-й и 2-й Женевских конференций по мирному использованию атомной энергии. Монография «Действие облучения на материалы» и сейчас является фундаментальным руководством для всех ученых, работающих в области реакторного материаловедения.

На протяжении многих лет С. Т. Конобеевский являлся научным руководителем созданных им научных центров реакторного материаловедения во ВНИИНМ, в ИАЭ им. И. В. Курчатова и НИИАР.

Отличительными чертами ученого были глубина исследований, четкость изложения результатов, умение отстаивать свои научные взгляды независимо от того, кто был его оппонентом.

Более 30 лет C. Т. Конобеевский посвятил педагогической работе в высшей школе, из которых 25 лет руководил кафедрой рентгеноспектрального анализа МГУ. Многие из его первых учеников стали крупными учеными. Достаточно назвать такие имена, как профессора Г. C. Жданов, В. И. Широков, В. И. Иверонова, Н. Т. Чеботарев. Ученики и последователи профессора С. Т. Конобеевского и сегодня работают в вузах, научно-исследовательских институтах и на предприятиях различных отраслей промышленности России. Он подготовил 9 докторов и 40 кандидатов наук. Это позволяет уверенно говорить о том, что с именем С. Т. Конобеевского связано создание целой научной школы, отличительной особенностью которой является тесная связь теоретических фундаментальных исследований с решением актуальных проблем атомной энергетики.

Большое значение придавал профессор Конобеевский опубликованию результатов научных исследований в специальных и научных изданиях. Начало этой работе было положено еще в 1923—1927 гг., когда он состоял сначала ученым секретарем, а затем редактором научно-популярного журнала «Искра», издаваемого Госиздатом. И в последующие годы С. Т. Конобеевский активно сотрудничал с редакциями таких изданий, как «Атомная энергия», «Физика металлов и металловедение», «Journal Nuclear Materials» и др., где было опубликовано большинство его работ по воздействию реакторного облучения на материалы.

В повседневной жизни Сергей Тихонович был человеком высокой культуры, неплохо владел тремя иностранными языками, великолепно играл на фортепиано, увлекался несколькими видами спорта, в частности, играл в шахматы и теннис. Его отличала удивительная способность быть одновременно требовательным и доброжелательным по отношению к своим сотрудникам.

За огромный вклад в развитие советской науки С. Т. Конобеевский удостоен высоких правительственных наград: 2-х орденов Ленина, ордена Трудового Красного знамени, медалей.

Скончался С. Т. Конобеевский 26 ноября 1970 года, похоронен на Новодевичьем кладбище.

Библиография14

Фотогалерея4