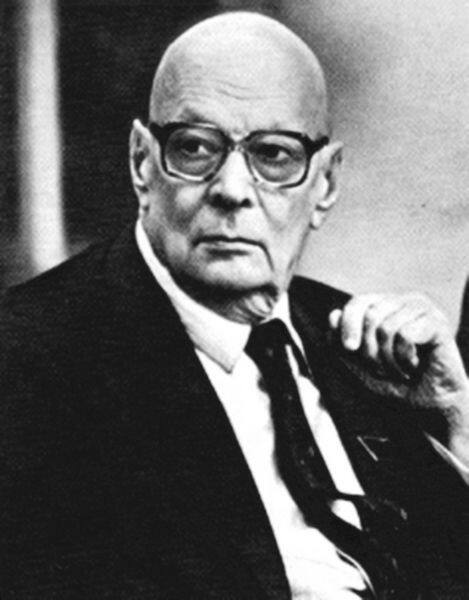

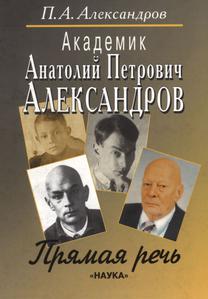

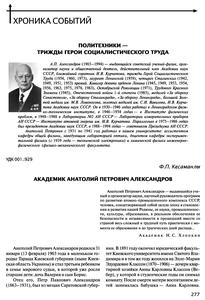

Биография

Академик Анатолий Петрович Александров принадлежит к замечательной плеяде отечественных ученых XX века, которые создавали научно-технический, экономический и оборонный потенциал Советского Союза.

Даже в мировом масштабе непросто найти другой пример столь же долгой и плодотворной жизни ученого, без остатка отданной служению родной стране. Директор Института атомной энергии им. И. В. Курчатова, президент Академии наук СССР, Анатолий Петрович был научным руководителем целого ряда национальных программ, в том числе по развитию атомной энергетики и атомного флота страны — даже одной из этих ипостасей хватило бы для наполнения творчески состоявшейся, успешной человеческой жизни.

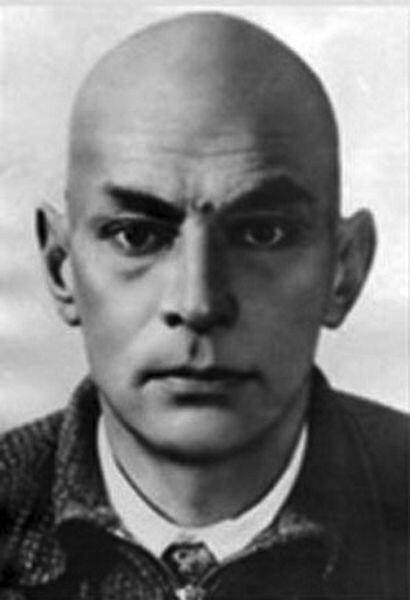

А. П. Александров родился 13 февраля 1903 года в г. Тараща (Киевская губерния) в семье мирового судьи. Вскоре семья переехала в г. Киев, где Анатолий поступил в реальное училище.

Путь Анатолия Петровича Александрова в науку начался в Киевском университете. На его работы по физике диэлектриков, выполненные в годы учебы там, обратил внимание академик А. Ф. Иоффе, который пригласил А. П. Александрова в Ленинградский физико-технический институт Академии наук СССР. Именно в Физтехе, в школе А. Ф. Иоффе Анатолий Петрович сформировался как ученый. Работы А. П. Александрова стали основополагающими для ряда разделов науки о полимерах, нашли практические приложения.

Одновременно с работами по физике твердого тела и физике полимеров Анатолий Петрович вел исследования и разработки для нужд Военно-Морского флота. В его лаборатории был разработан метод защиты кораблей от магнитных мин. На базе этих разработок в предвоенные годы и в годы Великой Отечественной войны под руководством А. П. Александрова была проведена огромная работа по размагничиванию военных кораблей на всех флотах, в результате которой наш Военно-Морской флот в годы войны не имел потерь от магнитных мин.

В середине сороковых годов А. П. Александров активно включился в развернувшуюся работу по решению важнейшей проблемы — овладение энергией атомного ядра и ее применение в различных отраслях. Вся его предыдущая научная деятельность была как бы подготовкой к этому главному делу его жизни, в котором блестяще проявились его таланты ученого и организатора научных исследований и разработок.

19 сентября 1949 года А. П. Александров был назначен заместителем директора Лаборатории № 2 АН СССР по научной части (ныне НИЦ «Курчатовский институт»).

В 1952 году А. П. Александров назначается научным руководителем проекта первой атомной подводной лодки. Первая отечественная ПЛА была заложена в сентябре 1955 года на Северном машиностроительном предприятии, и уже 1 июля 1958 года на корабле был поднят Военно-Морской флаг СССР. В последующем создание и совершенствование атомного флота стало для Анатолия Петровича делом всей его жизни.

Десятки атомных подводных лодок трех поколений и надводных боевых кораблей, оснащенных мощным ракетно-ядерным вооружением, стали одной из важнейших составляющих того стратегического паритета, который сложился между двумя сверхдержавами в годы холодной войны. Трудно переоценить уникальный вклад Анатолия Петровича Александрова в создание советского атомного флота.

После создания ядерного оружия и мощного ядерного научно-производственного комплекса Анатолий Петрович сосредоточился на проблемах мирного использования атомной энергии. Это было одно из основных направлений научно-технической политики государства, работы по которому были начаты еще до создания ядерного оружия.

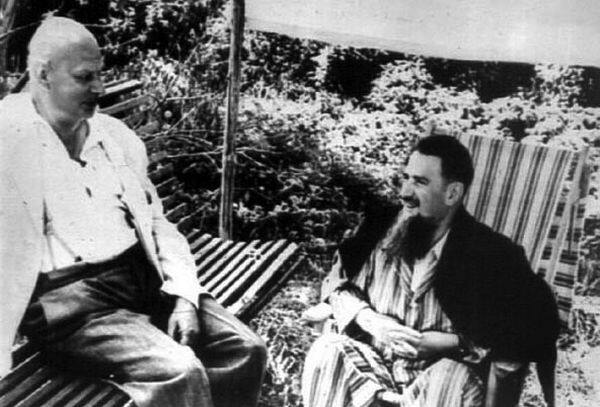

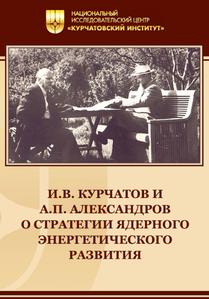

С самых первых шагов все действия и инициативы по становлению и развитию атомной энергетики для народного хозяйства, предпринимавшиеся Игорем Васильевичем Курчатовым как научным руководителем атомной проблемы и директором ведущего научно-исследовательского центра неразрывно связаны и с именем Анатолия Петровича Александрова.

А. П. Александров совместно с И. В. Курчатовым подготовил постановление правительства о проектировании и строительстве атомного ледокола, которое было подписано 28 ноября 1953 года, и вновь он был назначен научным руководителем проекта. Атомный ледокол «Ленин» был заложен на верфи Адмиралтейского завода в августе 1956 года, а в декабре 1959 года был введен в строй ледокольного флота.

Реализация практических шагов по разработке реакторных установок для энергетических целей началась с предложения И. В. Курчатова и А. П. Александрова (1949 г.) о создании реактора для физических и технических исследований с петлевыми установками и «горячей» материаловедческой лабораторией, которые были введены в действие в апреле 1952 года в ЛИП АН (реактор РФТ мощностью 10 МВт).

Целенаправленно занимаясь атомным флотом, Анатолий Петрович активно участвовал в принятии решений по разработке реакторов для атомных электростанций. Этому предшествовала развернутая в институте научного руководства, как и в отрасли в целом, работа по формированию общей стратегии развития атомной энергетики, ее места в энергообеспечении страны, технических направлениях этого развития, способах топливообеспечения большой и быстро развивающейся атомной энергетики.

После успешного освоения головных блоков на Нововоронежской и Белоярской АЭС, пуска первой АЭС в ГДР, реактора ВК-50, появилась реальная база для первого государственного плана строительства и ввода в действие в период с 1966 по 1975 гг. атомных станций общей мощностью 12 млн. кВт.

Широта научных интересов, эрудиция и организаторские способности Анатолия Петровича ярко проявились на постах директора Института атомной энергии и председателя Научно-технического совета Минсредмаша, которые он принял после кончины И. В. Курчатова в 1960 году. Уделяя большое внимание перспективам развития атомной энергетики, он поддерживал исследования по ядерной физике, физике высокотемпературной плазмы и управляемому термоядерному синтезу, физике низких температур и применению сверхпроводимости в технике. Еще в конце 50-х годов по инициативе И. В. Курчатова и А. П. Александрова в институте был создан биологический отдел, в котором проводились исследования по радиобиологии, молекулярной биологии и генетике, а позднее — отдел физики твердого тела.

Особое внимание Анатолий Петрович всегда уделял развитию фундаментальных исследований. Он обладал поразительным даром точно определять время, когда результаты фундаментальных исследований должны стать достоянием техники, а новая техника уже обеспечивала возможности для новейших исследований.

Практически вся научная жизнь Анатолия Петровича была связана с Академией наук СССР. В 1943 году он был избран членом-корреспондентом, а в 1953 году — действительным членом АН СССР; в 1960 году он вошел в состав президиума АН СССР.

Свое избрание президентом Академии наук СССР в 1975 году А. П. Александров воспринял как почетное, но вместе с тем трудное и ответственное поручение. На посту президента Академии наук во всей полноте проявились лучшие качества Анатолия Петровича — блестящего ученого, умелого организатора, замечательного человека: широчайшая научная эрудиция, высокая ответственность, принципиальность и в то же время доброжелательность.

А. П. Александров уделял большое внимание развитию науки в республиках Союза, в различных регионах Российской Федерации. Еще с 50-х годов, он вел большую работу по созданию ядерных центров с исследовательскими реакторами в союзных республиках и за рубежом.

В 80-е годы отечественная атомная энергетика, бесспорным научным лидером которой был А. П. Александров, находилась на крутом подъеме. Сильнейшим ударом, отбросившим нас на десятилетия назад, стала Чернобыльская авария. Она была личной драмой и для Анатолия Петровича. Он, внесший большой вклад в разработку и промышленных, и энергетических уран-графитовых реакторов, остро чувствовал свою ответственность. Но катастрофа не сломила его, он мобилизовал коллектив «курчатовцев» на ликвидацию последствий аварии и, несмотря на преклонный возраст, принял личное участие в этой работе.

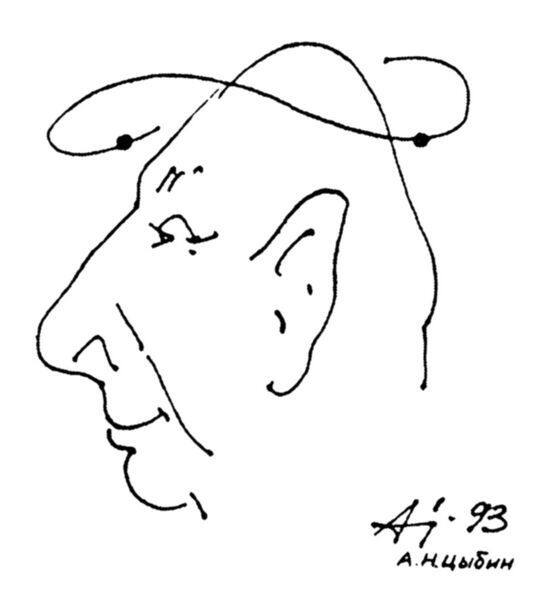

Вскоре после этих трагических дней Анатолий Петрович ушел с поста президента Академии наук СССР, а через два года оставил и пост директора ИАЭ им. И. В. Курчатова. В 1993 году он писал сотрудникам РНЦ «Курчатовский институт» по случаю 50-летия создания ИАЭ: «Я не преувеличиваю, когда говорю о великом прошлом нашего института. Мы пережили в нем больше светлых и радостных дней, чем горечи и разочарований. Искренне хочу, чтобы ваши радости в будущем умножались, а разочарование и горечь — уменьшались. Для этого стремитесь обрести общую точку опоры, чтобы не замкнуться в мире малых личных интересов. Живите общим делом, оно создало Курчатовский институт, с ним — наше будущее».

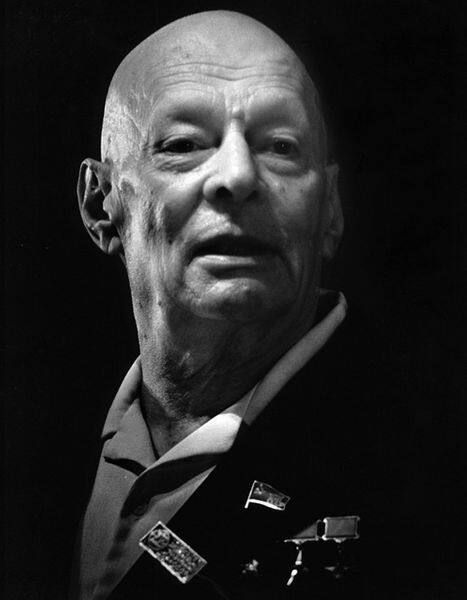

Самого Анатолия Петровича эти воспоминания о светлых и радостных днях поддерживали в нелегкие 90-е годы. Он до конца оставался верен братству тех, кто создавал атомную отрасль страны, кто решал ее сложнейшие проблемы, не щадя жизни. 3 февраля 1994 года А. П. Александров скончался. Согласно завещанию он похоронен в Москве на Митинском кладбище, рядом с героями-чернобыльцами.

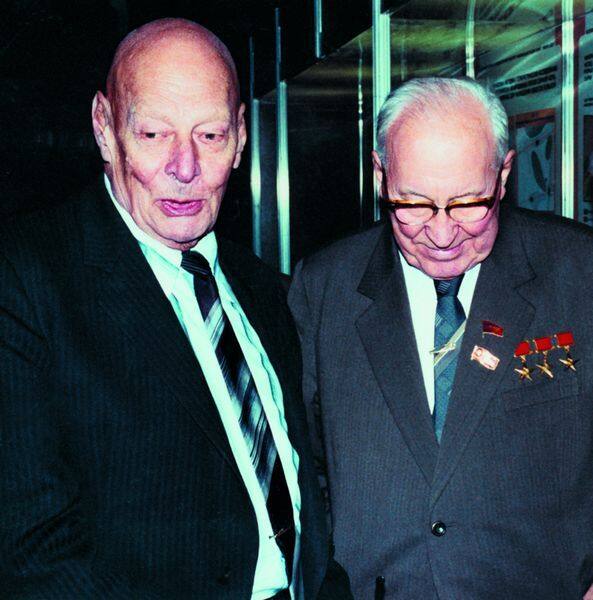

Вся жизнь А. П. Александрова была подчинена служению науке и государству. Поистине титаническая деятельность великого ученого, патриота была достойным вкладом в научно-техническое развитие страны, в развитие экономики и укрепление обороноспособности нашей страны и получила высокую оценку государства и научного сообщества: он был трижды удостоен звания Героя Социалистического Труда, Ленинской и четырех Государственных премий СССР, награжден девятью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, многими медалями, среди которых: «За оборону Севастополя». «За оборону Сталинграда», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», удостоен Большой Золотой медали им. M. B. Ломоносова, Золотых медалей им. И. В. Курчатова и им. С. И. Вавилова Академии наук СССР, избран членом Шведской Академии инженерных наук, членом академий наук Болгарии, Венгрии, Польши, Монголии, Чехословакии, награжден иностранными орденами и медалями.

Библиография25

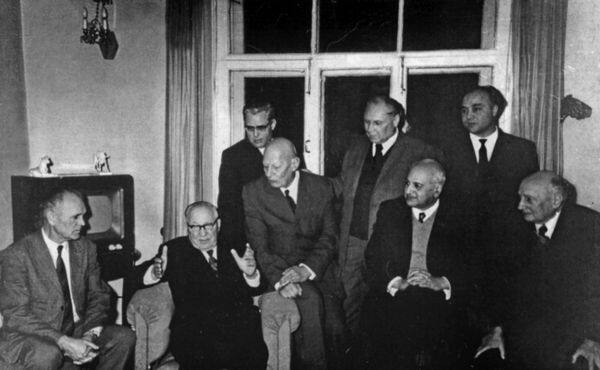

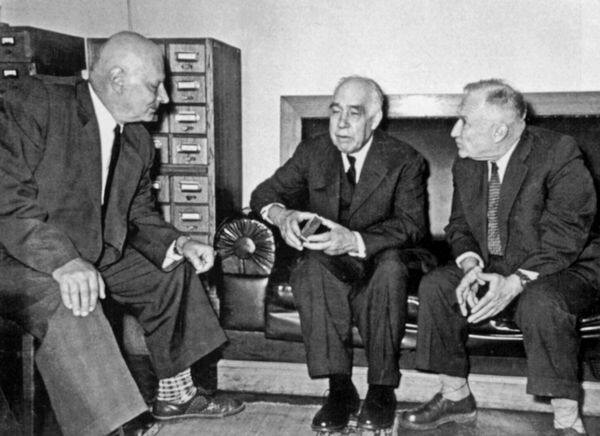

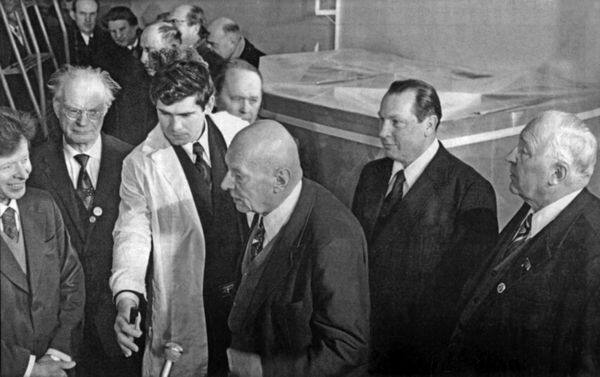

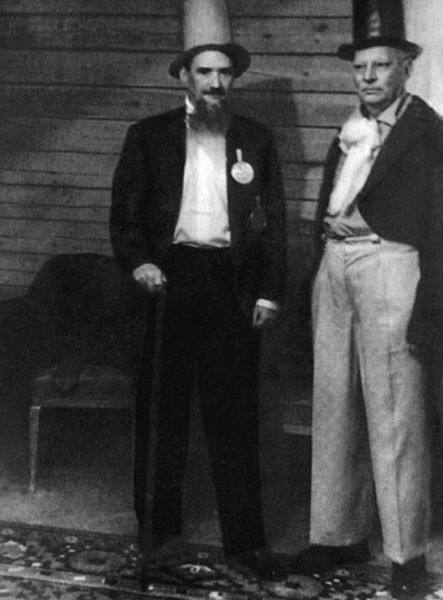

Фотогалерея42