Биография

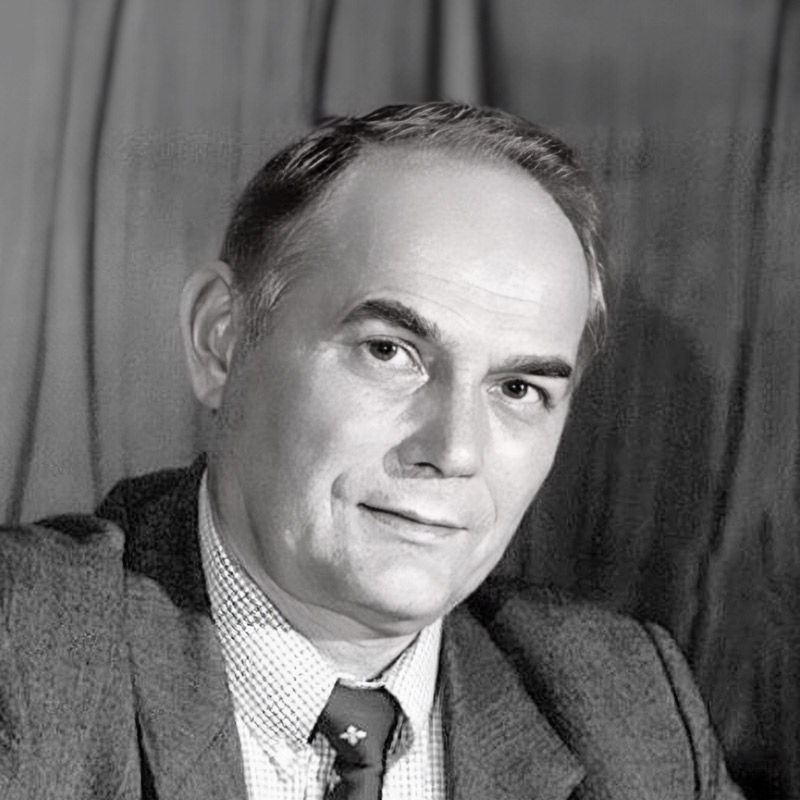

Виктор Никитович Михайлов родился 12 февраля 1934 года в селе Сапроново, Московской области. Закончил среднюю школу в г. Никеле на Кольском полуострове в 1952 году и в этом же году поступил в Московский инженерно-физический институт (тогда он назывался Московским механическим). Еще студентом стал семейным человеком, сын Сергей родился в 1956 году. На третьем курсе был переведен в группу физиков-теоретиков, диплом писал у академика Якова Борисовича Зельдовича. Закончил МИФИ в 1958 году, получив диплом с отличием по специальности «Теоретическая ядерная физика». Трудности студенческой семейной жизни (тесная комнатка на троих с супругой Людмилой Сергеевной и маленьким сынишкой, хроническая нехватка денег) и увлеченность ядерной физикой явились побудительными мотивами согласия с предложением Я.Б.Зельдовича проэкзаменоваться для работы в закрытом городе. Успешной сдаче этого экзамена Виктору Никитовичу помогла подготовка, полученная на знаменитых семинарах академика Л. Д. Ландау, проходивших тогда в МГУ на Воробьевых горах.

В 1958 году Виктор Никитович приехал в Арзамас-16, ныне г. Саров, и стал сотрудником Я.Б.Зельдовича, возглавлявшего тогда теоретический сектор КБ-11 (РФЯЦ ВНИИЭФ).

В первые годы работы во ВНИИЭФ В. Н. Михайлов занимался расчетно-теоретическими исследованиями малых энерговыделений, определяемых цепной реакцией деления ядер. Настойчивость и последовательность действий молодого специалиста по сравнению теории с экспериментальными результатами позволили уточнить положения соответствующих классических работ академика Л. Д. Ландау. Впоследствии эти уточнения помогли в разработке более совершенных конструкций для форсирования реакций деления.

В 1962 году Виктор Никитович был награжден орденом «Знак Почета» за участие в разработке первичного заряда с новыми характеристиками по безопасности и экологичности.

За относительно небольшой первый период работы во ВНИИЭФ (1958—1969 гг.) талантливый и трудолюбивый физик-теоретик В. Н. Михайлов сделал и реализовал целый ряд оригинальных предложений в области разработки и испытаний ядерных зарядов. Так, в 1963 году, совместно с другими специалистами ВНИИЭФ им был предложен новый способ измерения энерговыделения первичных зарядов при их подземных испытаниях; в 1965—66 гг. — участвовал в разработке первых образцов нового поколения изделий с повышенными возможностями по преодолению ПРО; в 1967—68 гг. — непосредственно участвовал в обосновании возможности широкого внедрения достижений конструирования термоядерных зарядов, подтвержденных в испытаниях 1966 года, в разработку ядерных боеприпасов с различными габаритно-массовыми характеристиками, соответствующими конкретным носителям и комплексам ядерного оружия.

В 1967 году Виктор Никитович защитил кандидатскую диссертацию и стал лауреатом Ленинской премии за успехи в создании термоядерных зарядов с высокими удельными характеристиками.

В 1968—69 гг. совместно с группой ученых ВНИИЭФ им был обоснован выбор элементов физических схем первичных зарядов, обладающих рекордной стойкостью к поражающим факторам ядерного взрыва.

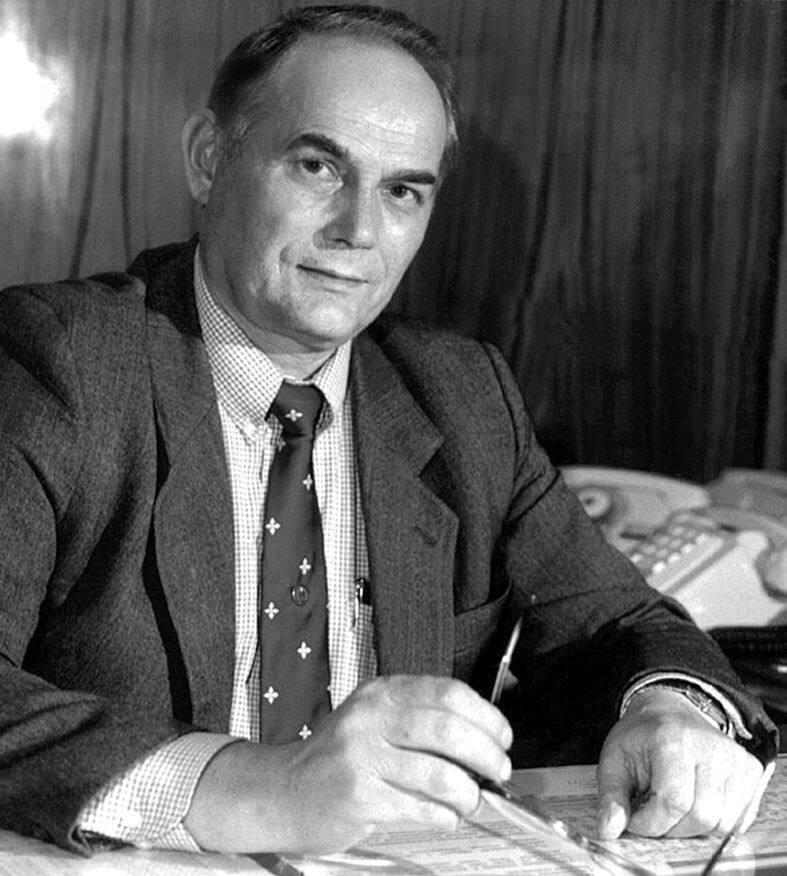

В 1969 году в судьбе Виктора Никитовича произошли серьезные изменения, связанные с переводом на работу в НИИ импульсной техники в Москву. В период работы в этом институте (1969—1988 гг.) под его руководством была создана система измерений быстропротекающих процессов для обеспечения подземных ядерных испытаний, характеристики которой не уступали системе, разработанной ядерными лабораториями США.

Работая в НИИИТ, В. Н. Михайлов защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук (1973 г.), был награжден орденом Трудового Красного Знамени (1974 г.), многократно возглавлял Государственные комиссии по проведению подземных ядерных испытаний на Новоземельском и Семипалатинском полигонах, стал лауреатом Государственной премии СССР за разработку и внедрение специальных диагностических методов и аппаратуры контроля за несанкционированным перемещением радиоактивных материалов (1982 г.).

Богатый опыт разработки и испытаний ядерных зарядов, глубокие теоретические знания снискали Виктору Никитовичу признательность и авторитет в отрасли. В 1984 году он становится членом НТС № 2 министерства и ему присваивается ученое звание профессора по специальности «Экспериментальная физика».

Более 15 лет Виктор Никитович был активнейшим членом межведомственной комиссии по определению тротилового эквивалента зарядов по результатам их испытаний.

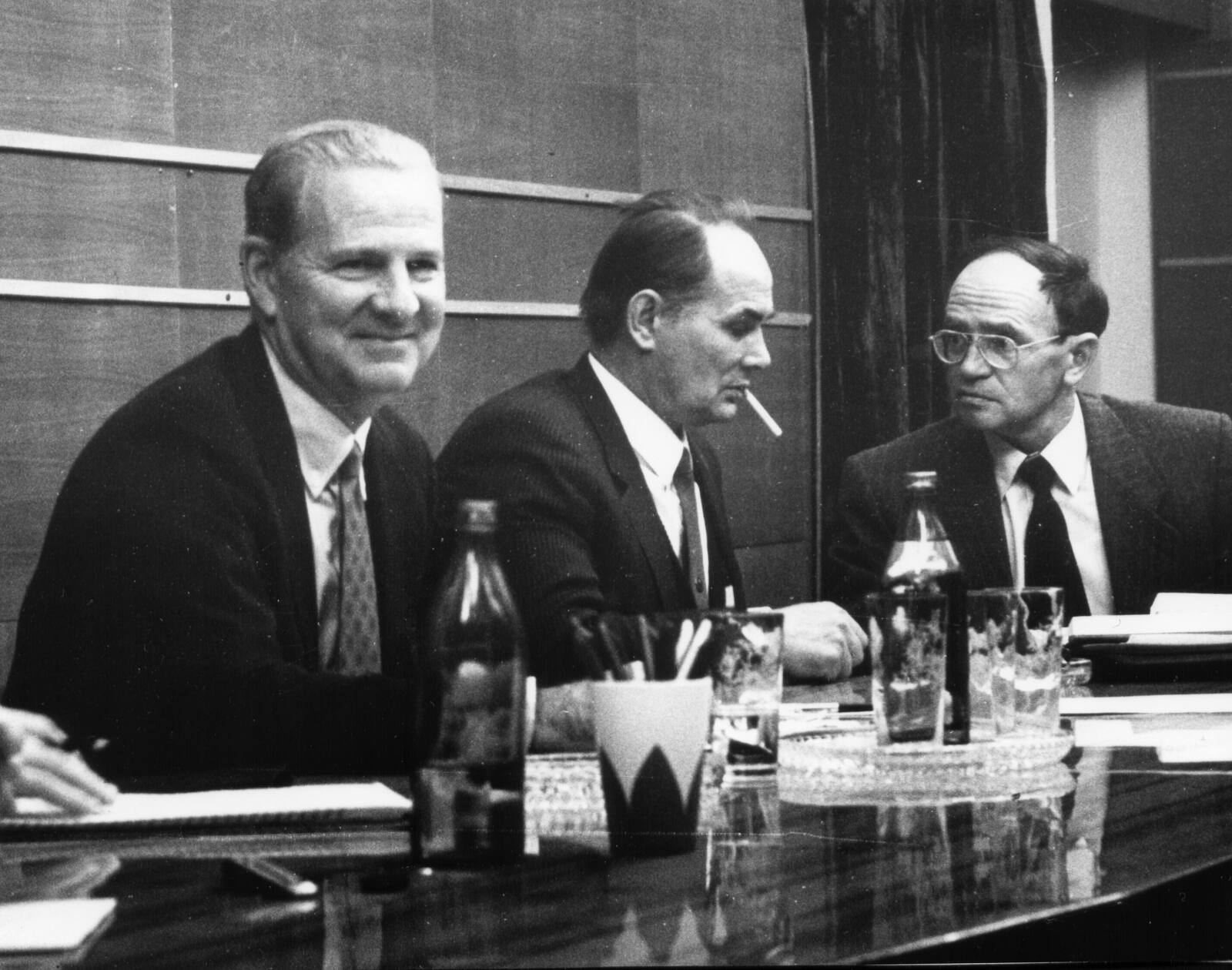

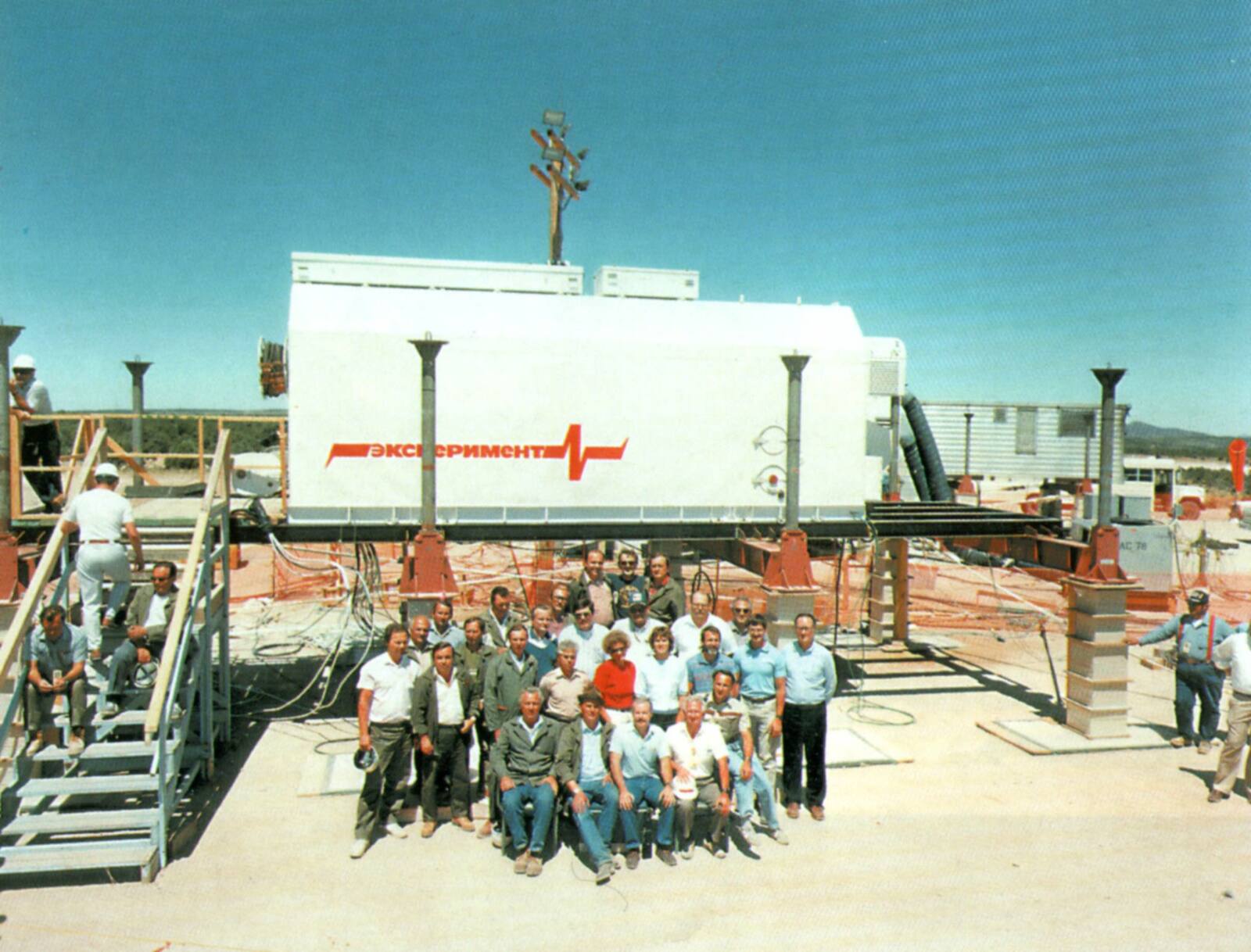

В 1988 году в истории взаимоотношений СССР и США, связанных с одной из самых чувствительных областей национальной безопасности — обеспечением эффективности, надежности и безопасности действующих ядерных арсеналов — произошли кардинальные изменения. На самом высоком государственном уровне было принято политическое решение о подготовке и проведении совместного советско-американского эксперимента (СЭК) на испытательных полигонах обеих стран по контролю мощности подземных ядерных взрывов. Основной задачей СЭК была апробация практических мер контроля над непревышением 150-килотонного порога энергии взрыва при проведении испытаний на своих полигонах.

В январе 1988 года состоялись взаимные визиты советских и американских специалистов на Невадский и Семипалатинский полигоны, затем прошли длительные переговоры в Женеве и 31 мая 1988 года было подписано двухстороннее соглашение о процедурах проведения совместного советско-американского эксперимента (СЭК). Во всех подготовительных этапах Виктор Никитович принимал самое непосредственное участие.

С июня по август 1988 года, будучи директором-главным конструктором НИИИТ, он возглавлял группу советских специалистов, осуществлявших операции контроля за подземным испытанием США, с условным наименование «Кирсардж», на Невадском испытательном полигоне. В сентябре этого же года В. Н. Михайлов участвовал в заключительном этапе второй части СЭК — проведении испытательного взрыва «Шаган» на Семипалатинском полигоне, а в ноябре возглавлял советскую делегацию на переговорах с представителями США в Женеве, посвященных подведению итогов совместного эксперимента. О задачах, процедуре, вкладе советских испытателей ядерного оружия и значении СЭК Виктор Никитович полно и красочно написал в своей автобиографической книге «Я — «ястреб», вышедшей первым изданием в 1993 году.

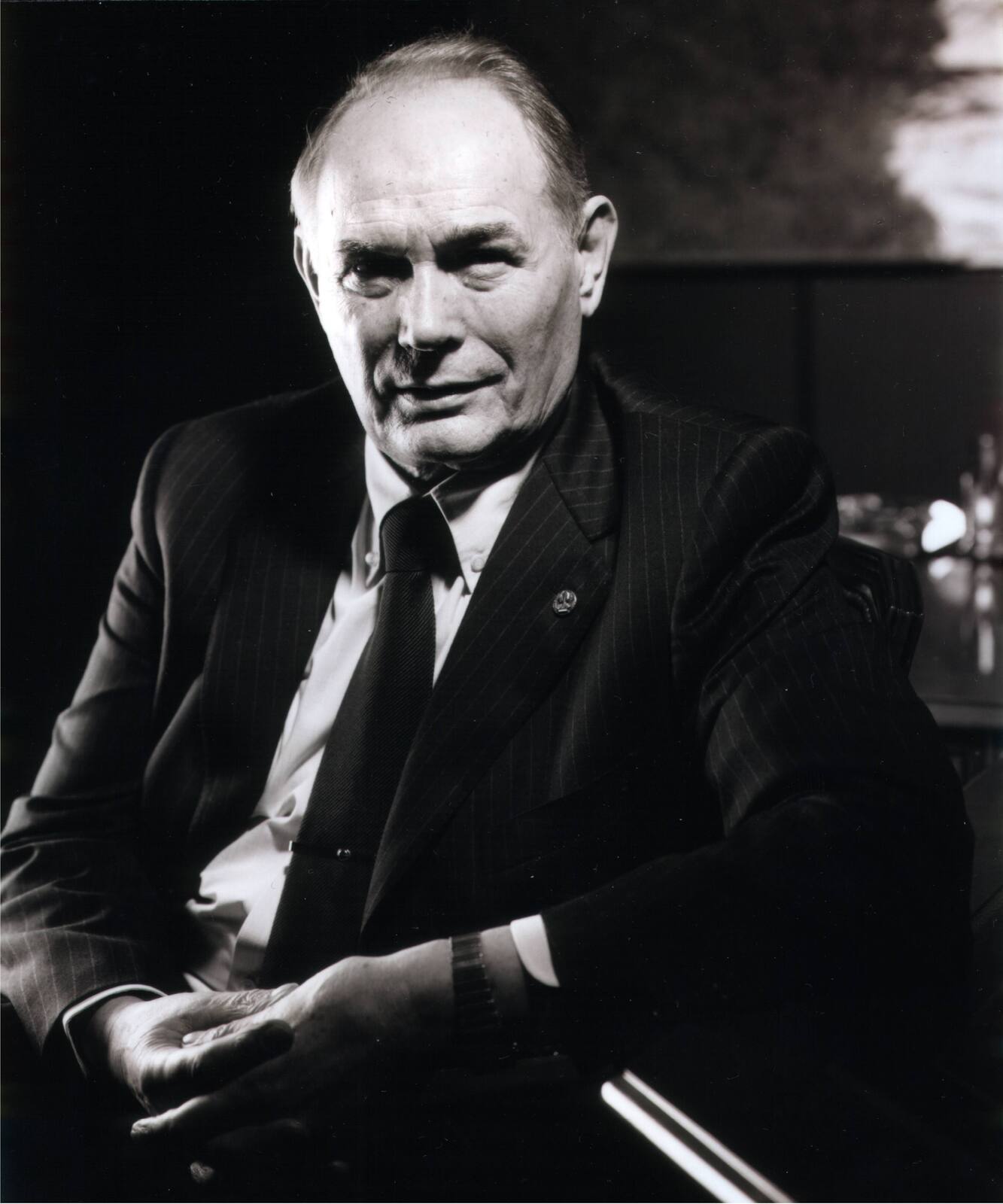

И в личной судьбе Виктора Никитовича 1988 год был ознаменован весьма значительным событием — в октябре его назначают заместителем министра среднего машиностроения СССР по ядерно-оружейному комплексу. После преобразования в 1990 году МСМ СССР в Министерство по атомной энергетике и промышленности он по-прежнему остается на этом посту и отвечает за весь ядерно-оружейный комплекс. В этот период была завершена программа мирных ядерных взрывов (1988 г.), проведен последний (перед многолетним мораторием) групповой ядерный взрыв на Новоземельском испытательном полигоне (1990 г.), подписаны Протоколы к договорам об ограничении испытаний ядерного оружия и о мирных ядерных взрывах, вступившие в силу в декабре 1990 года.

В 1991—92 гг. В. Н. Михайлов активно выступал за сохранение единственного испытательного полигона на островах Новая Земля и за прекращение испытаний на Семипалатинском полигоне.

В январе 1992 года Указом Президента Российской Федерации создается Министерство Российской Федерации по атомной энергии (Минатом России). 22 февраля Президент Б. Н. Ельцин посетил ВНИИЭФ и там же подписал указ о назначении В. Н. Михайлова министром Российской Федерации по атомной энергии. В начале марта 1992 года Виктор Никитович приступил к исполнению обязанностей министра. Ему пришлось руководить отраслью в трудные годы становления и развития нового, перестраиваемого исполнительного органа государственной власти — Минатома России.

В сложнейшей обстановке 1991—92 гг., связанной с суверенизацией бывших союзных республик, их отказом от ядерного статуса, распадом единой государственной атомной отрасли, на долю Виктора Никитовича Михайлова и других руководителей выпали серьезнейшие задачи сохранения и консолидации российской части отрасли в период революционных перемен принципов и методов хозяйствования и социальной перестройки общества.

Уже в 1993 году, благодаря усилиям руководства Минатома России, было заключено долгосрочное межправительственное российско-американское соглашение по проекту «ВОУ-НОУ», предусматривавшему преобразование высвобождающегося из демонтируемого ядерного оружия высокообогащенного урана (ВОУ) в низкообогощенный (НОУ) и продажу его в США для мирного использования в атомной энергетике. Соглашение получило неофициальное название «Мегатонны ядерных бомб в мегаватты атомных станций» и было причислено к контрактам века. Финансовые средства, получаемые от реализации контракта, играли большую роль в поддержании мирной экономики России.

В период с 1994 по 2000 гг. В. Н. Михайлов принимал непосредственное участие в разработке и реализации проекта по демилитаризации бывшего Семипалатинского полигона, связанной как с уничтожением ранее заложенного для планировавшегося испытания заряда, так и с перекрытием доступа к объектам прежних испытаний.

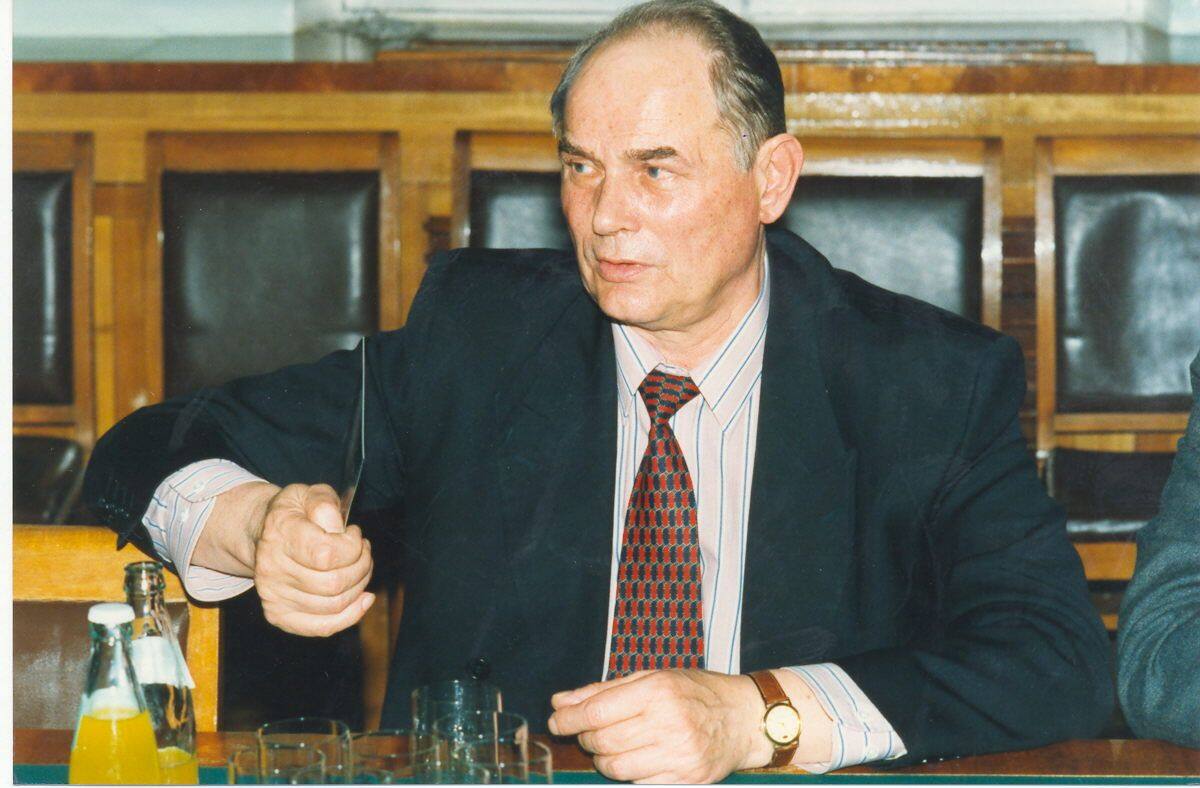

В 1995 году Виктор Никитович был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за большой личный вклад в развитие атомной энергетики. В 1995—98 гг. В. Н. Михайлов являлся членом Совета Безопасности Российской Федерации и последовательно и настойчиво отстаивал на государственном уровне ядерный статус России, сбалансированное единство в структуре ядерных сил действующей триады: РВСН, ВМФ и ВВС.

В 1996 году Виктор Никитович принимал участие в организации Московской встречи глав восьми государств мира по ядерной безопасности, на которой Россия продемонстрировала высокий уровень безопасности ядерного оружия и атомной энергетики.

В 1997 году В. Н. Михайлову была присуждена Государственная премия Российской Федерации в области науки и техники за творческое участие в работе по созданию передовой технологии химической и изотопной очистки и разбавлению ВОУ.

Под его непосредственным руководством в 1992—1998 гг. была проведена существенная модернизация и конверсия ядерно-оружейного комплекса в новых экономических условиях.

В период подготовки к подписанию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и соблюдения моратория на ядерные испытания министром В. Н. Михайлов активно поддержал предложение о проведении неядерно-взрывных экспериментов на Новоземельском полигоне в интересах поддержания безопасности и надежности отечественного ядерного арсенала. В бытность его министром эти работы получили существенное развитие и продолжаются до сих пор.

Трудно переоценить вклад В. Н. Михайлова в развитие ядерной науки и техники. В 1992 году он сменил Юлия Борисовича Харитона на посту председателя НТС № 2 Минатома России и был назначен научным руководителем Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики. Виктор Никитович воспитал десятки учеников, успешно защитивших под его руководством кандидатские диссертации. Он многие годы работал председателем специального экспертного совета ВАК при Минатоме России по ядерно-оружейной тематике.

В 1997 году В. Н. Михайлов был избран действительным членом Российской Академии наук, минуя ступень члена-корреспондента.

В 1998 году Виктор Никитович по собственной просьбе оставил пост министра в связи с переходом на научную работу. Он возглавил созданный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации Научный совет Минатома России, куда вошли крупнейшие ученые и специалисты в области атомной науки и техники (этот Совет в дальнейшем был преобразован в НТС Министерства). Виктор Никитович возглавил также два научно-технических совета по направлениям Минатома России, стал заместителем председателя НТС Комиссии Правительства Российской Федерации по военно-промышленным вопросам и председателем секции № 6 «Ядерные боеприпасы» этого Совета.

В 1999 году по инициативе Виктора Никитовича создан Институт стратегической стабильности, который он возглавлял, совмещая эту работу с деятельностью научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Виктор Никитович Михайлов продолжал активную научную деятельность: он автор и соавтор более 260 научных трудов, многочисленных публикаций о роли, месте и значении ядерного оружия в современном мире. Он являлся членом объединенного научного Совета РАН, входил в состав президиума Комиссии при Президенте Российской Федерации по присуждению Государственных премий РФ в области науки и техники, одновременно активно работая в ее специальной секции и возглавляя соответствующую межведомственную комиссию по ядерно-оружейной тематике.

По принципиальным вопросам внутренней и международной политики, обеспечения суверенитета и независимости Отечества, соблюдения и укрепления стратегической стабильности в мире, Виктор Никитович Михайлов занимал твердую гражданскую позицию патриота своей Родины. Он награждён орденами: «Знак Почёта», Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» III степени, орденом Почёта. В. Н. Михайлов — лауреат международной премии имени М. А. Шолохова в области литературы и искусства за книгу «Опалённые в борьбе при создании ядерного щита Родины».

Скончался В. Н. Михайлов 25 июня 2011 года на 78-м году жизни.

Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

Библиография13

![Истинный патриот России Виктор Никитович Михайлов : [фотоальбом]](http://elib.biblioatom.ru/data/-/thumb.jpg)

Фотогалерея12